私はその日、とにかく機嫌が悪かった。

雨は降っていたし、生理だったし、足はだるいし、財布も落とした。

おかげで、仕事は失敗ばかりで、恋人には喧嘩をふっかけ、昼休みにコンビニのポテトチップスをまるまるひとふくろ食べ尽くしてもなお、私の機嫌は最悪な状態だったのだ。

私はすっかりやさぐれたまま、オレンジ色のキャップのペットボトルを握り締め、会社のビルのエレベーターを待つ行列に並んでいた。そこへふらりと彼女は現れた。それから彼女は、私をひと目見るなり、こう言ってのけたのだ。

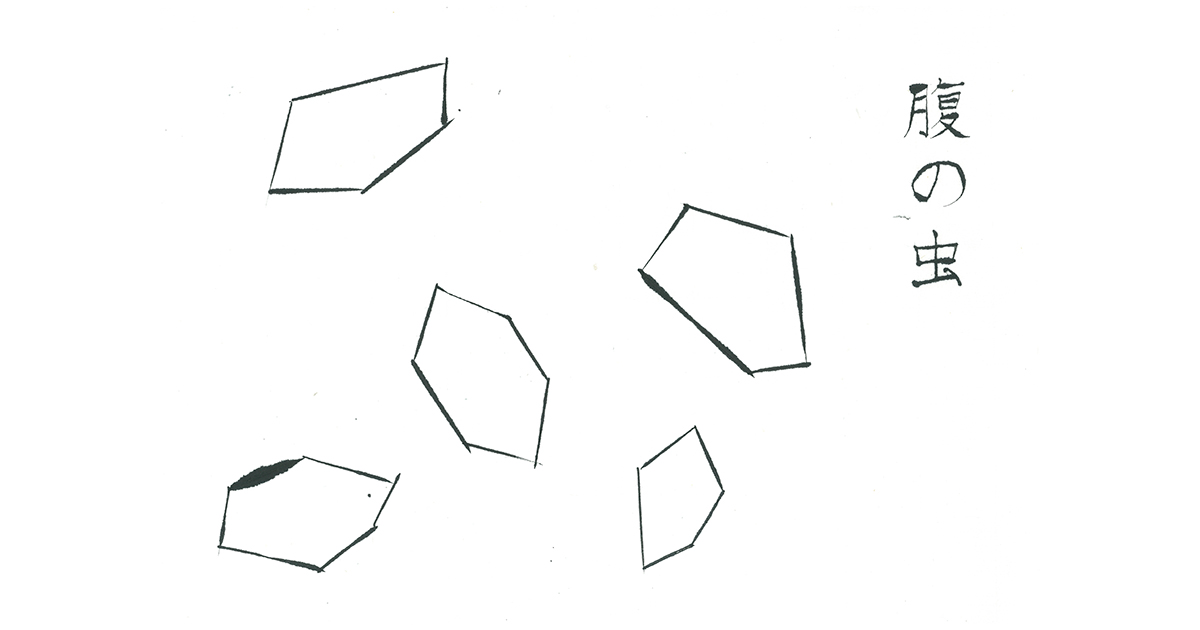

「随分と腹の虫の居所がお悪いようですね。」

正直、その時の私は、もう頼むから放っておいてください、ひとりにしてください、という気分だったし、その多分に失礼な挨拶にも腹が立った。そもそも誰、私は、彼女を知らなかった。

私は、はあ!? と顔を顰めて、彼女を睨みつけた。

彼女は特にこれといった特徴のない、三秒後にはもう忘れてしまいそうな顔をしていた。

彼女は、私に睨まれたところで微塵も動揺する様子もなく、きっぱりとこう言ったのだ。

「あなたは腹の虫の声にきちんと耳を傾けなければなければなりません。」

腹の虫の声?

彼女は大真面目な顔で続けて言った。

「腹の虫の声を聴かなければ、腹の虫はその居所を失ったり間違ったりしてしまうのです。腹の虫の居所が悪ければ、あなたの機嫌もわるくなりますし、それは双方にとって、大変よろしくないことです。」

それから彼女はおもむろに私に一枚の白いふかふかとした布を差し出した。

「これを腹にお巻きなさい。」

私はその怪しげな布を手渡され、戸惑った。

しかし、それは一見したところ、ただごくありきたりな腹巻きだった。

見れば彼女も、それと同じ腹巻きを、わざわざワンピースのスカートの上から巻いている。

「第一、腹が冷えると、腹の虫にもよくありませんからね。」

私の目の前でポーンと音がして、エレベーターの扉が開いた。

「自分を大切になさい、とはいいませんが、腹の虫は大切になさい。朝晩、きちんとその声を聴くべきですよ。」

彼女はそれだけ言い残し、エレベーターにも乗らず、去っていった。

宗教か何かかとも思ったが、特に何かに勧誘されたり、金を巻き上げられたりすることもなさそうだった。

そして、実際、彼女が去って三秒以上経った今、私は彼女の顔を全く思い出すことができないのだった。

私は、彼女から貰った腹巻きをただ手に握り締めたまま、自分の腹を見おろした。

まさか。

いや、しかし、この腹の中には、本当に腹の虫というやつがいるのだろうか?

とにかく私はそのままエレベーターに飛び乗った。

それから私は、その腹巻きを広げると、そこへ足を通し、腹のところまで引っ張り上げた。ジーンズの上に腹巻きをつけてみた。勿論、まわりの人たちは、ぎょっとして、はっきり言って、ひいていた。けれど、私はそんなの少しも構わなかった。

エレベーターの数字のランプが点灯と点滅を繰り返す。

そうしながら、ゆっくりと上昇してゆく。

私は一刻もはやく、私の腹の虫の声を、ちゃんと聴いてみたかったのだ。