She isでは、特集テーマをもとに選曲したプレイリストをSpotifyで配信中。1月の特集テーマ「これからのルール」では、ライター・イラストレーターとしてさまざまな媒体で海外のガールズカルチャーなどを中心に執筆されるほか、zineをつくりつづけているaggiiiiiiiさんが、ライオット・ガールをテーマにコラムとプレイリストを寄せてくださいました。

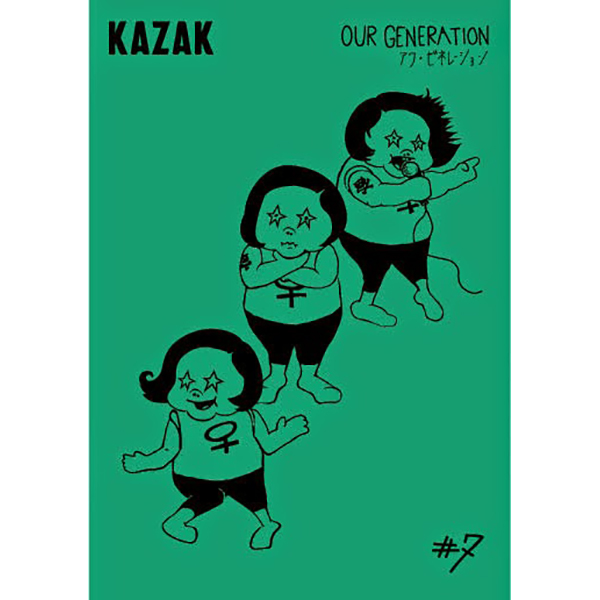

2014年にzine『KAZAK』で「OUR GENERATION/アワ・ゼネレーション』と題しフェミニズムがテーマの号をつくった aggiiiiiiiさん。そこでも触れられていた、1990年代にアメリカのパンク・シーンに登場したライオット・ガールたちが主張した「もっと好きに生きていい」という考えは、少しずつ形を変えながら、いまを生きるわたしたちの中に脈々と受け継がれているように感じます。彼女たちと共通するマインドを持つであろうアーティストの楽曲を新旧問わず選んだプレイリストを聴いて、勇気をもらって。

ミランダ・ジュライとポートランドをリサーチしていたら興味を惹かれた「ライオット・ガール」というキーワード

2014年に、フェミニズムってなんだろうという趣旨のジンをつくった。もともとアーティストのミランダ・ジュライが好きだったのと、その前の年にオレゴン州のポートランドを訪れたことでいろいろ旅のリサーチをしていたら、「ライオット・ガール」というキーワードがガチッと合わさって興味を惹かれたのだ。その頃さかんにフェミニズムについて語ることのあった『GIRLS』のレナ・ダナムや『ROOKIE』のタヴィ・ゲヴィンソンの影響も大きかった。わたしはだいたい、よくわからないものについてジンをつくる。自分がそれがなにか知りたいからという理由で。

『KAZAK「OUR GENERATION/アワ・ゼネレーション」』。「タヴィちゃんやレナ・ダナムやミランダ・ジュライ。気になるひとはみんなフェミニストって言ってるんだけど、フェミニズムってなに? クールでポップでヒューモラスになったわたしたちの世代(アワ・ゼネレーション)のフェミニズムを考えてみる。」(Webサイトを見る)

以前はそんなに生活で性差別を感じることはないな、そこまで嫌な人は自分のまわりにいないと思っていたけれど、それは間違いだったとある時気がついた。そういう人と接触するとしんどいから、できるかぎり避け、あるいは聞き流し、あるいは記憶から消してやり過ごしてきただけだった。酒の席に女の子が必要だからと夜に呼び出されたり、体型を揶揄されたり、ぶしつけに胸のサイズを聞かれたり、食事をしただけでホテルに誘われ、断ったら人格を否定するようなことを言われたこともあった。結婚したらしたで、姓を変えざるを得なかったことは今でも納得していないし、フルタイムで仕事をしているのにもかかわらず、生活費を夫にまかなってもらっているように思われるのも不思議なことだ。

あまりに大きな男性中心社会の中で長年過ごしてきたので、そこで通用しているシステムがデフォルトとなっており、自分の中にも少なからずミソジニーの思想が染み込んでいることも知った。存在を軽視されている分、責任がなくて楽だと感じることはあったし、ムカついたりして冷静でなくなった時、醜いルッキズムが心の内でナイフのように飛び出すのでぎょっとした。自分だってたいして、ほめられた生き方はしていなかった。そうやって自分のことも知り、客観的に見なおすきっかけにもなった2014年が、自分にとってのフェミニズム元年だったと思う。

第四波フェミニズムの動きが盛り上がる世界、SNSのタイムラインの外にある現実の世界

今、SNSのタイムラインを眺めてみると、第四波フェミニズムとされる動きが世界的に盛り上がりを見せていることもあって、クイアであること、プラスサイズのボディイメージ、女性の嗜みとされているものへの根本的な疑問、矛盾、生理や生理用品についてなど、これまでタブーとされてきたような話題がつぎつぎとオープンに語られている。ハリウッドでは権力者による性行為の強要や、性差によって文字通り桁違いの賃金格差があることが、勇気をもった人々の告発で次々と明るみに出た。堂々とフェミニストを名乗る若い人たちもずいぶん増えたし、かっこいい女が描かれたエンパワメント系の映画やかっこいい女のつくる音楽の情報もばんばん流れてくる。いいぞいいぞ。

ところがSNSのタイムラインというのは、比較的自分と感覚の近い人々やメディアを(自分が)集めた場所であり、その安全圏から一歩出てあたりを見渡してみれば、大学入試で女子だけが減点されていたり、何度問題になっても女性を性的に消費するような広告が懲りずにつくられたり、日常的に報道される性暴行事件の数々にうんざりする(報道されていないものを含めたら、その実数はもっと多いだろう)。極めつけに、昨年末に発表された日本の男女平等指数は、過去の最低値を更新して世界でも下の下の下、121位だった。わたしの見ているものとはぜんぜん違う現実がある。

女性主体のカルチャーをつくることを目指し、フェミニズムを文化的でクールなものに変えたライオット・ガールたち

前置きが長くなってしまったけれどここで、1990年代初頭に起こった第三波フェミニズムのムーブメントについてあらためて書いてみたい。世間の決めた「女性らしさ」の押しつけを窮屈に感じ、ただほんとうの自分らしく生きることを願った女たちは、男女間の平等性を訴えることはもちろん、人種や肌の色、階級や体型、性的指向など、女の子のどのような個性でも受け入れようとした。冒頭でふれたライオット・ガールと呼ばれるアクティビストたちが、ワシントン州オリンピアやワシントンDCといった地域を中心に、女性蔑視やライブ会場での性的暴行がはびこっていたパンク・シーンに登場したのもこの時だ。Bikini Kill、Bratmobile、Heavens to Betsy、Huggy Bear、Team Dresch、Sleater-Kinneyなど、多くのフェミニスト・パンク・バンドがそれらの風潮に反抗し、存在感を増していった(かならずしも女性だけが参加していたわけではない)。

1992年にワシントンDCで行われた「RIOT GRRRL CONVENTION」のフライヤー

彼女たちは、それまであまり目を向けられず、重要なものと認識されることのなかった女性主体のカルチャーをつくることを目指した。自分たちが楽しめる音楽や個人的な思考をつづったジンをつくり、「レボリューション・ガール・スタイル・ナウ!」と謳ってフェミニズムを文化的でクールなものに変えたのだ。音楽性がどうの、技術がどうの、という話はわたしにはわからない。でもたとえ荒削りでも彼女たちの本気のパフォーマンスは、今見てもこちらにすごく勇気を与えてくれる。

- 1

- 2