2020年4月24日に届いたお手紙。レンナからゆみこへ。

こうしてゆみこさんにお手紙を書くのは、なんだかすごく懐かしい気持ちになる(3年前も私たちは文通をしていたのです)。しかも私の頭の中で、ゆみこさんが声を出して朗読してくれるの。この感じ、久しぶりで嬉しい。

川1本分の距離、そして会話。きっと遠くに車の走る音が聞こえて、だけど静かで、春の夜のまだ少し寒い感じや2人の歩くリズムを想像して、なんとも言えないいい気分になったよ。言葉にできない関係性や気持ちというものはいつだって水面に揺れる光みたいに優しくて素敵だね。

ところで、私は週末の夜からひどい悪寒に襲われて、月曜の朝には38度6分でダウンしちゃった。身体中の痛みと今までにない頭痛にクラクラでこれはもしや……なんて不安になったりして。だけど今日、やっと病院で診てもらえて(なんとはじめ入り口から入れてもらえず一度返されて、患者さんがいなくなった隙に呼ばれ、完全防備の体制で大急ぎの診察)、うすうすわかってはいたけどやっぱり急性扁桃炎でした。ゆみこさんが心配してメールしてくれて、住所を伝えた時、ものすごく安心したんだ。命綱をもらったみたいに。本当にありがとう。もう少し安静に過ごします。

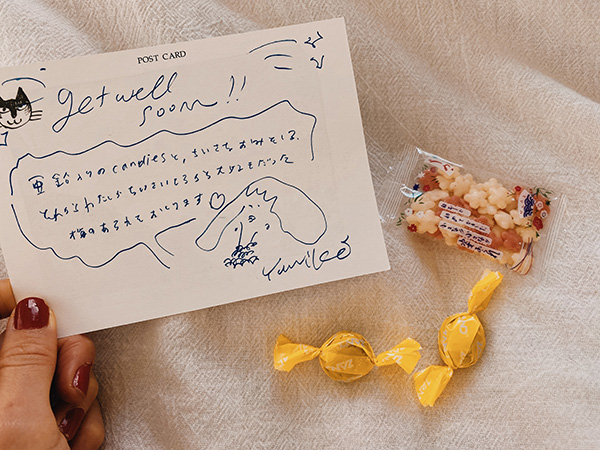

その後、ゆみこさんから届いたあったかい小包。“梅のあられ”私も大好きだったの思い出したよ。ありがとう!

熱が上がったり下がったりする間に、枕元に置いて読んでいたのが今月の『すばる』。エレン・フライスさんと小林エリカさんの対談がとってもよかったの。互いの生活や子育ての話、エレンさんが今暮らしてるフランスの村(もうめちゃくちゃ魅力的!)のこと、フェミニズムについて思うことなどなど2人の女性・表現者の人柄がじわじわ伝わってくる対談だったよ。

中でも、どきりとしてしまったのが小林さんが引用した『エレンの日記』に書かれた言葉。「自分自身の欲求から始めるということ。大抵、多くの人たちはその逆をする。よその誰かの欲求をさがし出し、それを実現しようとする。これが私の憎悪するマーケティングだ。」

それから、エレンさんの“本物のジャーナル”(ここでは新聞)への想いについて。「この世の中には、美しいもの、語るべきものがいたるところに存在しています。それらはとても雄弁で、豊かな意味を持っている。」

いずれの言葉も仕事のことを考えさせられた。私、今回、こんな事態になって、一体何ができるんだろう何をすべきなんだろうってわーって考えて、それですごく怖くなって結局、思考停止してしまっていたから。無力だって思うのと今の自分には何にもできないっていうあきらめがあったと思う。だけどね、すごく自分を買い被ってたんだよね。なんでも自分の手の届くところから、ほんの少しのところから始まるんだなって今、少しずつ理解してきてる。

大切にしているもの。貝の中の小さな世界を眺めているだけでなんだか安心する

事態が終息する日が来たら(はっきりとその日が来るとは限らないけれど)、太陽の光のもとで、みんなどんな顔してるかな……って思うよ。何を一番に話すだろう。

私は、ゆみこさんとオンちゃんとピクニックがしたい!

レンナ

PS:35歳になった日にお手紙書きました

2020年4月26日に届いたお手紙。ゆみこからレンナへ。

レンナちゃん、

熱、ほんとに大変だったね。でも理由がわかったみたいでひとまず安心。実はわが家も松樹にオンにと次々体調を崩し、でもこれまた原因がわかりやすい病気だったからなんとかなったという感じです! からだのことって、いちばん自分に身近なこと、というかまさに自分「自身」のことなのに、悪くならないとそれがあることちゃんと感じられなかったり、そしていざ悪くなったときには、他者に委ねることにもなるんだよね。だからこそ今、あらためてからだ(病)と心の関係を見つめ直したいし、医療現場にいる人たちには感謝の気持ちばかり。あと、こうしてパッとレンちゃんに連絡できたり、何かあったときに物を送ったりできるのも、そこに媒介してくれる人たちがいるからだよね。人もテクノロジーも、わたしたちがこの世界で生きていくために助けてくれてる存在をひしひし感じてる(もちろん、本もアートも!)。それにしてもレンちゃん、無理せずに。

寝かしつけるひとを間違えてる(3歳児は体調崩しても活動をやめない)

エレンさん&エリカさんの対談! すてき、今すぐにでも読みたいです。ひとりの人が書いたものも良いけど、今の時期、人と人とのあいだに生み出されるものにもっと触れたいなって思ってたところ。わたしは最近、やっぱり耳から仕入れる情報が心地よく、すっかりpodcastにはまっているよ。映画『わたしに会うまでの1600キロ』の原作者シェリル・ストレイドがNew York Timesでやっている “Sugar Calling”という番組があって、毎週配信をたのしみにしています。彼女が自分の尊敬する作家たちに電話をかけ、この混乱の時期をどう生きていくか語り合うの。毎回、「今どこにいますか? 家からは何が見えますか?」っていう質問からスタートしてね。「海が見渡せて」とか「霧がたちこめて」とか作家たちがつらつら描写するのを、こちらは目を閉じて思い浮かべることができる。

初回のゲストはジョージ・ソーンダースで、彼は自分が授業を受け持つシラキュース大学の学生たちに宛てたオープンレターを朗読しててね、それはこんな内容だった。「すべてがプライヴェートな空間で起きているような、この奇妙なあたらしい暮らしのなかで、君が感じ、考えたことについて記録を残しているかい? 送られてきたEメールやテキストメッセージはちゃんととってあるかい? 大切なことだよ。だって、今から50年後の未来に生きる人たちに、どうやって『これ』を伝えられる–––?」 それを聞いて、わたしも苦手だった日記を書こうと思ったんだ。

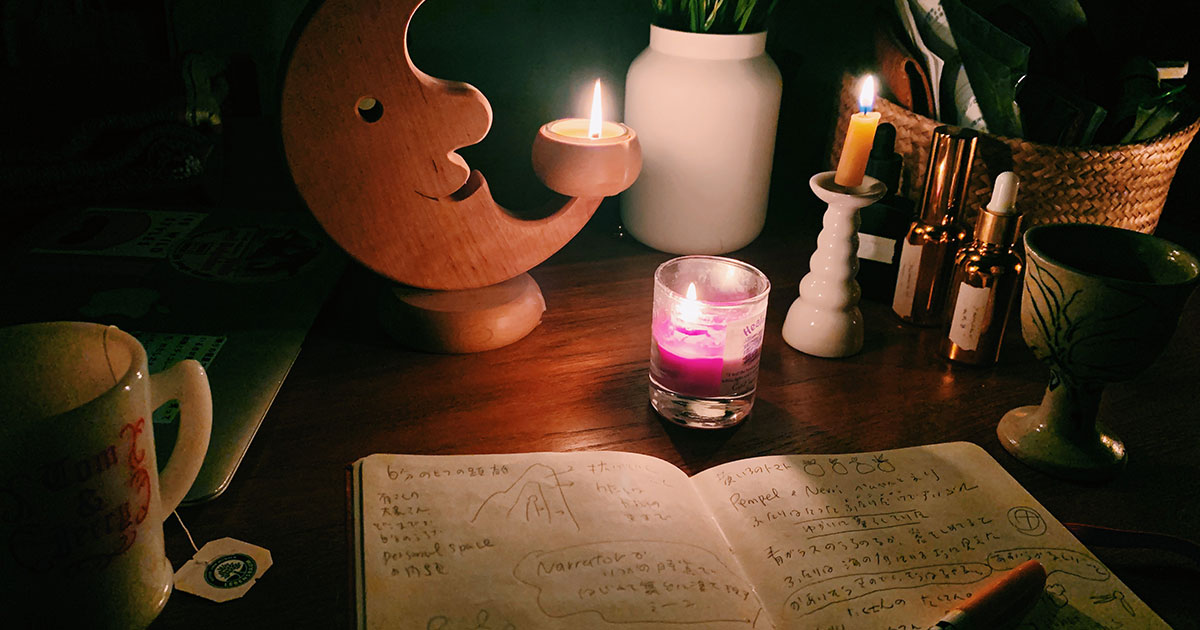

ハーブティー、ローソク、赤ワイン。みんなようやく寝静まった時間

でも彼は最後にこんなエピソードも紹介してる。それはロシアの詩人アンナ・アフマートヴァの体験で、スターリンの大粛清で逮捕された息子を訪ねに彼女が毎日監獄に通っていた日々のこと。いかにもロシア的極寒のなか、監獄の前には彼女と同じような境遇の女性たちがたくさんいたんだって。そこである日、ひとりの女性が彼女に気づき、こうささやいた。 “Poet, can you write this?”(詩人よ、あなたには「これ」を書くことができる?) そして彼女は “Yes” と答えた−−−。

なんかね、この話を聞いて、いつだってそれぞれの役割があるんだって思ったの。こうした状況のなか、書ける人もいれば書かない人、書けない人もいる。そしてその書けなかった人がまたある時期になれば書くようになるかもしれないし、そもそも別のことをするかもしれない。アフマートヴァに問いかけた女性は、その問いかけこそが役割だったんだよね(だって、問われなくては失われてしまうもの、ほんとにたくさん!)。ほんと、レンちゃんが書いているように、「なんでも自分の手の届くとこから」。生きてる限り、生きてるだけで、そしてある意味ここからいなくなってもなお、人っていうのはいつだって誰かの「媒介者」だね。人それぞれのやりかたで、人と人とをつなげてる。

ベッドでグッタリしてたらリビングから虹が送られてきた

少し遅れたバースデイ、芝生の上で祝いたい! その日を待ちながら、まずは35歳おめでとう!

ゆみこ

あなたも文通をしてみませんか?

今は誰かと直接会ってお話することはできないからこそ、だれかからのお便りでふと気持ちが楽になることもあるはず。She isではMembers向けの「TALK ROOM」にて、文通相手を募集するトピックをつくりました。文通相手とのお手紙のやりとりを原稿にしていただいた中からいくつかを、Members限定記事でご紹介していけたらと思います。詳しくはこちらからどうぞ。