「いろんな生物が混ざる境界って、意外と身近なところにある」(市原)

労働による搾取の臭い、サメのオスを誘惑する香水……五感を刺激するバイオアートは、それぞれのテーマも使われるテクノロジーも様々です。

市原:次は、今年のアルスエレクトロニカ賞の「Artificial Intelligence & Life Art」部門グランプリを受賞した、Paul Vanouseというアメリカのアーティストの『Labor』という作品です。これは高度なストレスのかかる労働者の衣服についたバクテリアを培養して、「労働による搾取の臭い」を「可臭化」した作品なんです。実際に会場で嗅ぐことができるんですが、本当にくっさい(笑)。「労働」というテーマは、私たちの生き方ともリンクする、まさに今のテーマですよね。

Paul Vanouse『Labor』(Webサイトへ)

清水:バクテリアの培養をこれだけの規模でやるとなると、かなりの臭いになりますね……。

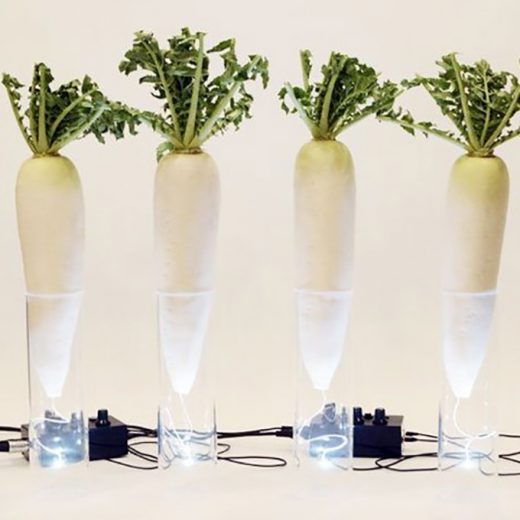

市原:バクテリアは3年ものだそうです(笑)。次の作品は、Špela Petričというスロベニアのバイオアーティストが作った『Confronting Vegetal Otherness – Skotopoiesis, Phytoteratology, Strange Encounters』という作品です。これは自分の尿などの体液から抽出した物質を使って植物を培養し、人工的な子宮のようなものの中で人間と植物の合いの子を作ったものです。

Špela Petrič『Confronting Vegetal Otherness – Skotopoiesis, Phytoteratology, Strange Encounters』Credit: Tom Mesic(Webサイトへ)

清水:基本的に肥料の中には人間や動物の糞尿など、動物性のものから作られているものもあるので、自分の体液を使って植物を育てるというのは、実は身近であると思います。

市原:この作品についてTwitterでつぶやいたら、東大の山中俊治先生から「それを言ったら、人の堆肥で育った野菜だってサイボーグじゃん」というツッコミをいただきました。まさに清水さんがおっしゃっている通りです。私はそこが面白いなと思って。いろんな生物が混ざる境界って、意外と身近なところにあるんだなと。

清水:確かに自分たちの体液が植物に直接循環しているということを、目の当たりにすることはないですよね。それをこうやって一つのインスタレーションとして見せるのは面白いですね。

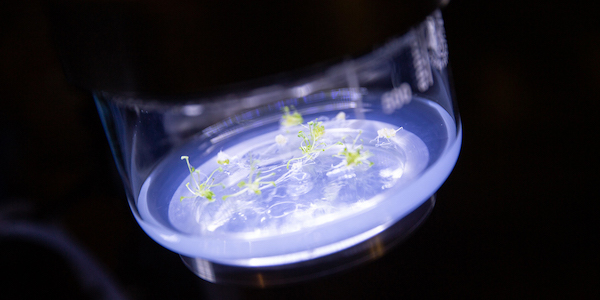

市原:こういう、ガラスケースや光はバイオアートでよく使われるモチーフですよね。こういうイメージが今回のアルスエレクトロニカではいろんなところで頻出したのが印象的でした。

野村:トレンドになっているんですね。

市原:次は、長谷川愛さんという日本のアーティストの『Human X Shark』という作品です。長谷川さんも、非常にクレバーかつクレイジーなアーティスト。資生堂とコラボレーションしてサメのオスを誘惑する香水を作るというプロジェクトで。サメって実はいろんな生殖方法があるそうで、メスだけで生殖できる種類もいるそうです。これはすごく展示が綺麗で、完成度が高かったです。

長谷川愛『Human X Shark』(Webサイトへ)

清水:長谷川さんとは一緒に展示をさせていただいたこともあって、この作品も存じています。フェロモンでオスザメを惹きつけるというコンセプトの作品だと思います。実際にサメの撮影に行ったりもしたと伺って、かなり大変そうでした。

市原:長谷川さんは他にも人間以外の生物の生殖をテーマにした作品を作っていらっしゃいますね。バイオアートも切り口が様々ですよね。

野村:バイオアートというのはどう生きるかということを、いろんなテクノロジーを通して考え、更新していくということなのかもしれないですね。

「全ての生き物が情報を持っていて、例えば災害を察知したりしているので、もっと他の生き物とコミュニケーションができたら」(清水陽子)

人間以外の生き物とインタラクションを。世界的に注目されているバイオアートの向かう先は、壮大なスケールのコミュニケーションでした。

市原:特に今年、バイオアートが世界的な潮流になっていることを実感していますが、今これだけブームになっているのはなぜなんでしょう。バイオアートのどこが魅力なのか、ぜひ清水さんに伺いたいです。

清水:そうですね。生物学という学問はずっと長くからあって、それに関するテクノロジー、いわゆるバイオテクノロジーにもいろんなトレンドがあります。例えば、遺伝子の解析は今ブームになって、テレビなんかでも取り上げられていますよね。現在のデジタル時代は、コンピューティングや技術が進化したことによって、生命や、遺伝子に関わる膨大なデータを扱えるようになりました。そしてヒトゲノムの解析も終わり、今ではDNAをIT的にプログラミングできるようになってきました。スティーブ・ジョブズさんやビル・ゲイツさんは自分達がもう一世代若かったら、バイオやライフサイエンスを勉強していただろうとおっしゃっていて、実際に多くの企業が投資をしています。

市原:デジタルテクノロジーを極めた人たちがそう言っているなんて面白いですよね。

清水:アーティストって、先進的なテクノロジーを、何の役に立つかはわからないけれどまず使ってみようと考えるビジョナリーな人たちが多いと思うんです。数十年前にVRやARの分野を開拓したアーティストたちがいて、今や一般市民の家庭でVRやARが体験できるようになりましたよね。それと同じように、バイオテクノロジーが進化したことで、それを使ってみようという作家たちが増えてきたのかなという気がします。

市原:なるほど。

清水:現在『ナレッジイノベーションアワード』という年に一回のイノベーションのコンテストで、審査員をさせていただいているんですが、ここに送られてくる中学生のアイデアが突拍子もなさすぎてすごく面白いんです。彼らには私たちが見えていないさらに向こうの未来が見えているんですよね。

市原:デジタルネイティブの彼らは、きっと尺度が違いますよね。

清水:そうなんですよ。自分たちが大人になった時には普通に宇宙旅行へ行っているだろうから、宇宙でこういうスポーツをやりたいというアイデアが送られてきたりして。大人の考えることとは、前提が違うんです。その中にバイオ系のイノベーションアイデアを挙げてくる子もいっぱいいて。最近は、人間以外の生命体とどうやってコミュニケーションをとるかというテーマが非常に多いですね。DNAや細胞をどうこうという細かいハックよりも、壮大なスケールで他の生き物とどうやってコミュニケーションをとるのかを考えている。私はそういうマクロな視点こそ重要だと思います。

市原:完全にバイオアートの萌芽ですね。

清水:そうなんです。そもそもなんでこんなにいろんな研究が進んでいるのに、人間同士の情報交換しかしないのか。全ての生き物が情報を持っていて、例えば災害を察知したりしているのに、どうして他の生き物とコミュニケーションしないの? なんで人間中心なの? と。

市原:まさに「アルスエレクトロニカ」のテーマですよね(笑)。

清水:彼らの問いは、私たちへの問いですよね。そういう大きなバイオロジーと向き合うことは非常に重要だし、今後バイオアートがその方向に向かっていくのかなという気配があります。

市原:ありがとうございます! バイオアートの将来性を感じました。

野村:お二人とも、本日はありがとうございました。

- 3

- 3