たとえ他の人に理解されなかったとしても、自分だけの好きなものを持って生きてゆくのは尊いこと。She isでは、リクルートスタッフィングとBEAMSが運営するサイト「出会えた“好き”を大切に。」と連動して「エッセイ:『好き』をおいかけて。」の連載を行っています。今回は、バンドSEBASTIAN Xのメンバーであり、アーティストの永原真夏さんによるエッセイをお届け。

わたしは歌を歌って生きています。

そして一番好きなものは、音楽です。

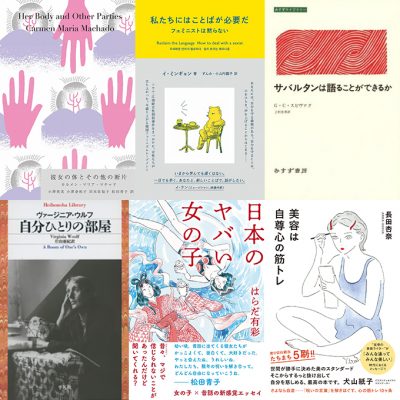

こう書くと、音楽しかやっていない人間という印象ですが、他にも色々と創作をしています。グッズのイラストを描いたり、詩のイベントに参加したり、ZINEを作ったり、雑貨ブランドを立ち上げたり、作家の友人たちと展覧会やマーケットを開いたり。

この広義な自分の活動を伝える際は「アーティスト」という言葉を使って説明します。

そしてこれらの活動すべてを、わたしは音楽活動の一部と捉えています。

今回は、自分の好きな音楽から、歌う先で出会った様々な表現との経緯を、書いてみようと思います。

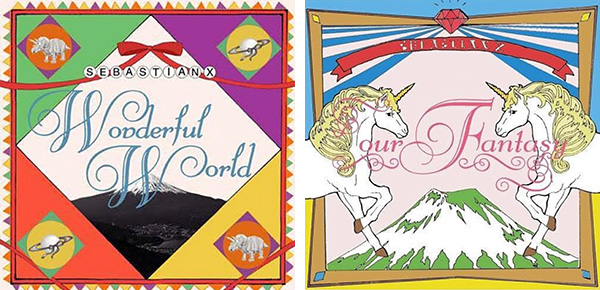

音楽活動には、音楽以外にも様々な表現要素が含まれます。例えばアルバムのジャケット。The Velvet UndergroundといえばAndy Warholのバナナというように、アートワークも表現の一部として皆様のお手元に届きます。

バンドによってはトレードマークやアイコンなんかもあります。The Rolling Stonesのベロのマークとか、Grateful Deadのデッド・ベア。

あとフライヤーでしょ、Music Videoでしょ、グッズでしょ……etc。

その一方で、テレビ番組やラジオに出て広報したり、MCをしたりする場合もあります。今ならYouTuberとして活動する人もいたりします。

あとあと、ファッション! クールなミュージシャンはクールなルックスをしていて、着ているお洋服からも音楽が鳴るようです。

もう書ききれないくらい様々な要素がクロスして、ひとつの“得体の知れないパワー”となっていくわけです。

今年7月31日に開催された無観客配信ライブ「HOME GIRL 特別編『太陽の宝石』」。セットリストや会場の装飾、衣装など毎回テーマを設けています

そして、バンドというのは、それらをメンバー・身内内で分担して行う場合が殆ど。わたしの場合は、作詞・作曲のほかに、「絵がわりと描けて、実家のPCにPhotoshopが入っている」という理由から、アートワーク全般を任されました。

見様見真似でデザインしたりグッズを作ったりしているうちは良いのですが、回を重ねるごとに手持ちの弾は切れ、アイデアはエンプティ……。そこで、美術館や展示などに出向いたりPinterestを夜な夜な漁ったり、自らアイデアを貯めるようになりました。

しかし、そもそもグッズが作りたい、ジャケットやツアーのフライヤーを自らデザインしたいとは全く思っていなかった私は、その作業が何年も続きバンドが忙しくなるにつれ、次第にどんどんとしんどくなっていきます。

マネージャーに「もうできない、わたしはデザインのプロでもイラストのプロでもないから、こんなに沢山作れないよ」と泣いて訴えたこともあります。

その頃は、ジャケット・グッズ・フライヤーのデザイン、MVのアイデア出し、ロケハン、アーティスト写真のアイデア出し、衣装デザインを請け負っていました。細かいところを言えば、CD特典用イラスト、DVDメニューイラストなども合間にじゃんじゃん入ってきます。

そんな中では音楽に集中できず、キャパオーバーでパンク状態に。元々バンド活動の流れでやっていただけのイラストやデザインで、鍛えたり学んだりを自らしてこなかったので、いま思えば続ける筋力自体が養われていなかったんだと理解できます。

アートワークのデザインをしたSEBASTIAN X『ワンダフル・ワールド』(2009年)、『僕らのファンタジー』(2010年)

SEBASTIAN XのCD『こころ』をモチーフに描いたイラストのTシャツ

しかしこれではいかんと方法を模索して、徐々に他の人々、いわゆるプロフェッショナルにお仕事を頼むようになりました。あくまでも「自分の作品の一部」ですから、音楽以外の部分でも、自分が最高に良いと思うものや感性を届けたい。それを共に作ってくれる人を探したい。そうして、徐々に作家さんやデザイナーさん、イラストレーター、カメラマン、活版職人まで、自らdigるようになりました。

様々なクリエイターさまに会って直接お話しする中で、共に作っていこうと歩み寄ってくださる方々は、わたしに沢山の新しい景色や閃きをくださりました。

それは、「自分の音楽からインスピレーションを受けて、こんな景色を作ってくれるんだ」という、シンプルかつ根源的な創造の感動です。

ひとつの作品が、また新たな作品を生み、また新たな働きを生んでいく。その至ってシンプルな循環に、改めてとても感動したのです。

ジャケットを描いてくださる方は、アルバムの「顔」を作ってくれる。グッズを作ってくださる方は「ユーモア」や「好きな音楽を雑貨として手に取れる喜び」を、Music Videoは曲のもうひとつの「ストーリー」を。

それはわたしの音楽にとっては相棒のようなもので、代わりのきかない、表現の隔たりのない、同じ場所に立ってくれる、勇気と自信を与えてくれる存在でした。

画家、小磯竜也さんのイラストを起用した永原真夏『ラヴレター』(2020年)

工藤歩里とのユニット、音沙汰『怪獣のあくび』(2020年)のジャケットはコラージュアーティストのDAY・DREAMさんによるもの

『怪獣のあくび』のアートワークを使ったペーパーバッグ

素晴らしい作家たちとの出会いによって気づいたことがもう一つあります。

前に書いたような、アートワーク制作過多な時代は、不毛ではなかったということです。

音楽をやるために、音楽以外のことも一生懸命やってキャパオーバーになっていたあの時期に、自分も気付かぬ間に少しは筋力をつけていたようで、作家さんの意図や、〆切をはみ出す気持ち、アイデアを膨らませる期間など、創作過程がリアルに想像できるようになっていました。

「ただ単に作ってというよりも、こうやってアイデアをプラスしてお伝えした方がわかりやすいかな?」とか、「ここは私も手伝えるからやろう」とか。これは音楽のスタジオワークと全く一緒で、些細な部分だけど、一番リアルで重要なポイントでした。

重ねていくうちに、クリエイションはより強固なものになり、次第に作家さまとは“共に修羅場を乗り越えた”という類の、あたらしい友情が芽生えていきます。

するとあちらからも「何かやろうよ!」とか、「次もまた何かしたいね」とお声がけを頂いて、わたしは飛び跳ねて「やるやるー!」と二つ返事で引き受ける。

「じゃあまなっちゃんは音楽と、詩を書いてよ! あとなんかアドバイスちょうだい、あとあとZINEも作ろうか!」という風に話は転がり想像は膨らみ、いまこうして、マーケットをやったり、雑貨を作ったり、しているわけです。

李潤希との雑貨ブランド「RinRin」

そうして風に乗るように行き着いた先には、必ず音楽がありました。

詩のワークショップ、マーケット、トークショーなど、個人企画、企業イベントに関わらず数々の催しに参加しましたが、それらの殆どで「歌ってほしい」と言って頂き、いわゆる“音楽イベント”の外で、沢山のライブをしてきました。

それらの経験は、「音楽の、音楽による、音楽のための」と意固地になっていた頃から少し視界が広がり、「人の営み、祝祭、慰めと共にある音楽」という、とてもプリミティブな感覚を身体の底から湧き上がらせました。

偶然イベントに居合わせた人、普段はライブハウスやフェスに行かない人、音楽をあまり聴かない人。様々な人が居ますが、音楽を受け取る権利のない人間は一人もいません。

そして、歌があるとなんだか華やぐ。なんだか楽しかったり、なんだか耳障りだったりする。なんだか泣ける。なんだか胸が苦しくなる。その「なんだか」の部分が、音楽を含めすべての創造のQuestionでありAnswerであるのだと。

2020年2月に渋谷ヒカリエの「MADO」で開催された、「RinRin×Hinaco Saruta Exhibition『永遠の恋人』」。展覧会場でミニライブを行いました

しかし忘れてはならないのは、わたしの音楽はわたしのエゴイスティックな欲望と想像由来であるということ。

で、だからこそ、バンドメンバーに伝わり、楽器に憑依し、電気を媒介して拡張され、ライブとなり、作品となり、アートワークとなり、プロモーションとなり、だれかのもとへ届くということ。

結局元のところへ戻ってきたわけです。

わたし、やっぱり音楽以外はぜーーーんぜん興味ないの!

だけど、いま行っている活動はすべて、音楽の中で見た、感じたものたちです。

そしてその中で、絵を描いたり、詩を書いたりしています。

あんなにどうしていいかわからなかったグッズのデザインもアートワークも、今となってはとても大切で特別なクリエイションです。

外苑前の事務所に缶詰になって作ったグッズも、カメラマンと2人で海外に突撃してロケハンからキュー出しまで全部やった撮影も、使いこなせないPhotoshopをなんとか駆使して作ったジャケットも、朝5時に完パケして見上げた朝日とコンビニのアイスカフェラテも、ぜんぶが鳴っています音楽です。

好きなもののドアを開く。何度も何度も開く。何度も何度も何度も何度も。

好きって、増やすものでも、足すものでもないんじゃないかなあ。

目撃して体感したこと。

身体が動き、頭が動くことを謳歌すること。

出会いと別れと経験の結晶みたいな。

気づけば出来ている宝石のような。