美術作家で文筆家の肥髙茉実さんが、今月の特集テーマから浮かび上がった作品とともに思考のきっかけを届ける連載、「孤島にて」。境界を揺らぎながら作品をつくり言葉を綴る彼女が、いまここで生きながら個人として思うこと。第二回目は2019年にミン・ウォンが発表したヴィデオ/インスタレーション『偽娘恥辱㊙︎部屋』を考える。

私たちは、社会におけるジェンダーアンバランスと、家庭や恋愛、セックスなどの私的領域に根差す問題が地続きの島を彷徨っている。恋愛やセックスにおける関係性がブラックボックス化されてきたために、社会全体が(とくに女性の)「私」をめぐる闘いに麻痺してしまっている現実と、私たちは向き合わなければいけない。フェミニストで哲学者のスーザン・モラー・オーキンは、著書『正義・ジェンダー・家族』の中で、(個人的なことと社会的なことはまったく別のものとする)公私二元論こそが私的領域に温存される様々な不平等や暴力を不問にしてきたと論じたが、例えばきわめて私的領域であるベッドの中で、今もなお自助ベースのセックス観を抱えこむ女性は少なくないだろう。

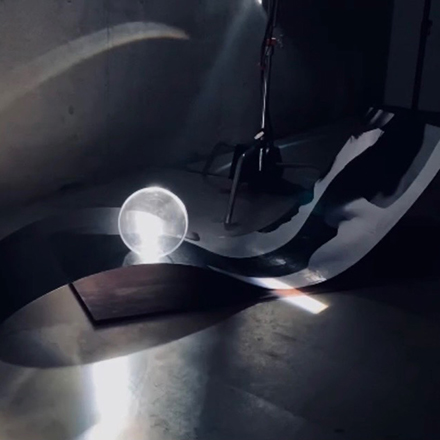

ジェンダー意識はいかにして構築され、再生産され、循環し、表象のポリティクスに流れ込んでゆくのか。映像やインスタレーション、パフォーマンスの手法を用いて、この問題に斬り込んできたのがミン・ウォンというアーティストだ。彼は2019年にASAKUSAで発表したヴィデオ・インスタレーション『偽娘恥辱㊙︎部屋』において、大胆なストーリーと演出で性愛を描く成人映画「日活ロマンポルノ」をモチーフに選んでいる。本作では、作家自身が、神代辰巳監督作品『赫い髪の女』(1979)で謎多き女を演じる宮下順子、同監督による『一条さゆり 濡れた欲情』(1972)のストリッパー役・伊佐山ひろこ、そして過酷な緊縛シーンをこなし、SMの女王と呼ばれた谷ナオミを再演。ミン・ウォンは3人の女優に扮することによって、同時に、日本では「男の娘(おとこのこ)」、中国語で「偽娘(ウェイニアン)」と呼ばれる異性装者の存在にもスポットを当てる。ピンク色を基調とした展示空間では数十台のスマートフォンの画面が明るく光り、鑑賞者はその画面の中に、偽娘になりすましたミン・ウォンの恥辱的な「秘め事」を目撃する。Phallus(*1)への跪拝と快楽に向かう男性目線を侵犯するようなその映像は、映像メディアが加担してきた性愛における男性主導のクィア化を目指して制作されたものである。ミン・ウォンは『偽娘恥辱㊙︎部屋』を、身体、ジェンダー、そのパフォーマティブな実験の場として、公に開かれた展示空間とスマートフォンというプライベート空間を交差させながら、70年代と現代の身体的な往還に見る者を誘った。そこはポルノグラフィティの歴史から奪い返した欲望の領域となり、「クィアソフトポルノ」という新たなジャンルが立ち上がる。

また偽娘は、2010年以降アジアのサブカルチャー圏を中心にインターネット上で急激に広まったものの、いっぽうでは「社会の秘め事」として政治的な監視の目に晒され続けている存在だ──社会において「発話する主体」としての偽娘自身のための空間はなく、周縁的な位置から動きづらい顕著な事例に、過去にTikTokがLGBTQ+を支持する投稿を禁ずるルールを設けた問題などが挙げられるだろう。「発話する主体」としての社会的空間が十分ではないという点においては、セックスワーカーをはじめとする女性の身体においてもおそらくそうである。フェミニズム運動内部でつねにセックスワーカー論争が循環し続けているように、当事者が「主体」として発言しない場合にも、ある種の報酬を受けてなんらかの性的行為に従事する女性の身体は、あらゆる議論のなかで否応なしに様々な意味を持たされてきた。ジェンダーフリーの機運が高まる今日こそ、私たちは冷静に、正義感から生まれる無自覚な暴力と、彼女たちの理不尽に気付き続けなければならない。

とくに男性性/女性性の二項対立の枠組みのなかで語られる一部のフェミニズムは、相互にオーバーラップしながら、悲しくも自らが批判する「現実が男性の構築物である」という支配的言説の一部を持論に組み込んでしまう。これを踏まえて、昨今のマスメディアが謳う「ジェンダーフリー」「多様性理解」は、おそらく想像以上にデリケートな神経を要するし、その道のりは険しい。たびたび盛り上がりを見せる「女性」を上位に置こうとする試みは、たんに男性性/女性性の図式の逆転であり、性別二元論をより強め、がたついたジェンダー観を再生産する負の反復に終わるのみである。では私たちはいかに他の方法を選び、社会が秘めてきた存在を、女性の身体を捕らえてきた男性主導の刻印を、その長い歴史を、「主体」の目線から脱構築し、それぞれの「私」を補強できるだろうか。

その「私」の礎を築くのはおそらく自分以外の彼彼女への共感であり、人々が本質的な多様性理解へと向かっていくには共感力を高めることが必須課題だといえよう。演劇は、「主体」の目線から他者の眼差しや思考をたどり考察することを可能にする。「再演」の手法を用いたミン・ウォンの『偽娘恥辱㊙︎部屋』は、ジェンダーフリーのための歴史の脱構築に、演劇やパフォーマンス・アートが十分に寄与することを伝えていた。それは一人ひとりの個性を祝福する、快いフェミニズムの夜明けである。

私の蝋燭は両端から燃える

夜明けを待つこともありません

けれど わが敵よ、 わが友よ、

その炎は美しくきらめくのです

(エドナ・ミレイ「はじめの無花果」)

(*2)

*1──概念としての男根。解剖学における男性器(penis)とは異なる。

*2──筆者による拙訳。以下原文。

My candle burns at both ends;

It will not last the night;

But ah, my foes, and oh, my friends—

It gives a lovely light!

(First Fig by Edna St. Vincent Millay)