私は、生きるように仕事をしたい。

生きるために仕事をする、という考え方が私はどうも好きではない。自分が思いきり生き方を注ぎ込めることをして、生きていきたい。生きていることそのものが仕事と名付けられるような、そういう人生になりますようにと幼いころから祈っていた。果たして私は、その夢の中へ入って死ぬことができるだろうか。

iaiの服は生きることから生まれてくる。

最初の出会いは、友人が着ていたセーターだった。いつもはスッキリとしたシンプルなシルエットの服を着ている彼が、だぶっとしたオーバーサイズを着ている。それなのに違和感がなくて、彼の身体にも雰囲気にも馴染んでいる。「これ、京都の山奥で服つくっている男の子のやつなんだよね。たまに東京に来て服を売っているんだって。たぶんエマちゃんと同い年くらいだよ」

それからしばらくして、東京の古着屋で即売会があったので覗いてみた。驚いたのは、駅から店までの間に何人ものショップバッグを持った若者とすれ違ったこと。そして、初日の午前中だというのに、もうほとんどの服が既に売れてしまっていたことだった。

今年の冬、iaiに会いに行った。京都駅から電車に揺られ2時間ほど。もうすぐ夕刻を迎えようとしている無人駅に降り立った。鳥の鳴き声だけが冷えた空に響いていた。木々には雪が積もり、それが時々ズンっと滑り落ちる。誰もいない何もない駅で、不安になりモジモジしていると、向こうからワゴン車がやってきた。おかっぱヘアのタイキくんが車から降りてきた。彼は私よりひとつだけ年上の男の子だ。

ワゴン車に揺られ雪道を抜けて行くと、雪山に囲まれた小さな村が見えてきた。おとなしくて、静かな澄んだ空気が村を包んでいる。人の気配は感じられない。けれど寂しいわけじゃない。この10世帯ほどの過疎化が進んだ集落に、iaiを主宰しているタイキくんは暮らしている。

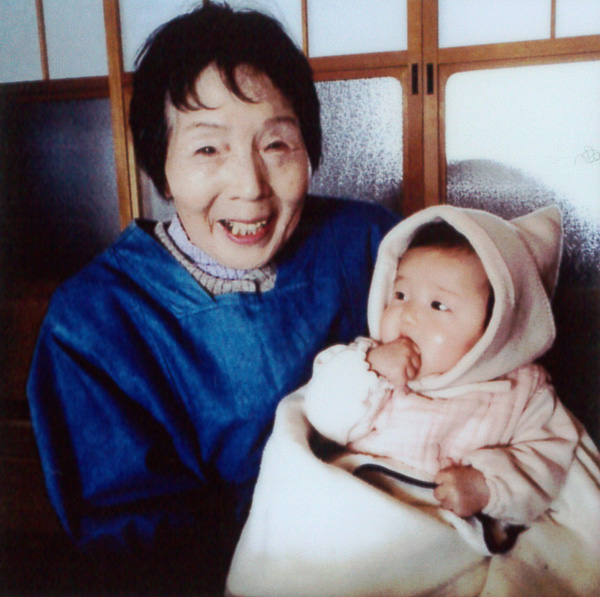

家に着くと、タイキくんの妻、アイちゃんが出迎えてくれた。彼女の腕の中には生まれてからまだ半年も経っていない娘のシグサちゃんが包(くる)まっていた。

左から生後半年のシグサちゃん、iaiデザイナーのタイキくん、ヤギのコハム、妻のアイちゃん

ヤギのコハムの散歩へ行くというのでついて行った。アイちゃんはコハムと一緒に歩いたり走ったりしながら、餌を探す。雪が積もった白い世界の中から、宝探しのようにコハムの餌を見つけだしていく。その後ろをシグサちゃんを抱っこしたタイキくんがついて行く。

コハムはしょっちゅうアイちゃんにタックルする。ふたりの戯(じゃ)れ合う姿は、男子小学生の兄弟のようだ。

散歩のあと、夕食の仕度をしてくれた。広くて古くて寒い日本家屋の隅っこが台所。そこのまわりだけが、すごく温かかった。

ストーブで焼いた季節の野菜。根野菜のキッシュ。春菊とアラメのサラダ、卵とカリフラワーのサラダ、イワシのレモン団子、油揚げと青ねぎのあぶり焼き、アボカドとキノコのアンチョビオイル、餃子。ふたりが料理をしている間、シグサちゃんは地面に置かれた子供用の椅子からずっとふたりのことを見つめていた。

夕食を終えると、タイキくんが大きな木の棒のようなものを持ってきた。サボテンを乾燥させた楽器だという。サボテンの空洞の中にトゲが入っていて、マラカスのような仕組みになっている。傾けると、星屑をちらつかせたような音が波のように繰り返された。シグサちゃんは時々にっこりしながら、その楽器を見つめていた。

翌朝。朝ごはんも、しっかり頂いた。ホームベーカリーで二種類の食パンを焼いてくれた。それを使った人参サラダと焼き海苔のサンドウィッチとベーコンとパセリとこんがりチーズのサンドウィッチ。南瓜のスープ。洋梨とヨーグルトを混ぜてショウガの甘く煮たのをかけたもの。卵焼きは二種類あった。ひとつはアイちゃんが焼いたきれいな形、優しい黄色をしたもの。もうひとつはタイキさんが焼いた焼き目のついたワイルドなものだった。アイさんはタイキくんの卵焼きが好きで、タイキくんはアイさんの卵焼きが好きらしい。確かに、同じ味付けの卵焼きでも全然違う。どちらにも、良さがある。

その日は、村の住民の方に会わせてくれるというので、連れて行ってもらった。外は晴れていて、空が高かった。明るい日差しが、雪に反射されて眩しい。

まず会いに行ったのは、ふたり暮らしの夫妻。ドアを開けると、少しあがったところに畳があって、その向こうの襖の陰から、奥さんがこちらを覗いている。ワイン色のような赤いカーディガンの下に、ぼんやりした優しい白いワンピースを着て、ちょこんと座っている。旦那さんも同じ色の白い羽織を着ている。これはiaiがふたりのためにつくった洋服だという。教会へ通うときに着ることができる服を、というリクエストから生まれた。

iaiの服をまとうふたり暮らしの夫婦

次に会いに行ったのは、iaiの服づくりを手伝っている女性の家だった。彼女は水色と紺色の中間色のようなスモックを着ていた。iaiらしい懐かしいステッチが効いている。何度か染め直して着ているという。家の中には、手作りの布物雑貨がたくさん飾ってあって、iaiの刺し子技術がこの方によって支えられていることに納得した。

iaiの服作りを手伝っている女性

その日は、夕食におでんをご馳走になった。他にもいろいろあったのに、美味しさにかまけて記録していなかったことを悔やむ。

食後は、私が持ってきた将棋で遊んだ(ふたりは初めて将棋をやったと言う)。

その後、シグサちゃんを寝かしつけるところを見せてもらうことになった。梱包材(俗にいうプチプチ)で包まれた寝室。ここは確かに温かい。アイさんは、子守唄でも、会話をするでもない、不思議な声で娘を寝かしつける。ベッドの他には何も置かれていないこの部屋で、この世のものとは思えない柔らかな時間が流れた。それは、優しいピンク色のまあるい綿をなでるような、そんな空気をしていた。

翌朝。最後の朝食。土鍋で炊いたごはん、納豆(粒が小さいのと大きいのの二種)、鳥そぼろ、キュウリとごまの和え物、焼き魚(サバ)、大根おろし、みそ汁、そして卵焼き二種。

この日は服をつくるというのでアトリエへお邪魔した。アトリエは母屋の隣の小さな離れの二階にある。下はヤギのコハムの住処になっている。部屋の真ん中には大きな机があっって、それをぐるりと囲むように、道具が置いてある。手前には小さな取っ手がたくさん付いた引き出しがある。この中には過去に染めた生地や刺し子、刺繍のサンプルのようなものがたくさん詰まっていた。奥にはミシンがふたつあって、その隣には染められた布が大量に掛かっている。タイキくんは、トルソーに布をあて、それを切ったり縫ったり、またトルソーに着せたりを繰り返して、布を服に仕立てていった。外では雪が静かに降り続けていた。窓の外には、川が流れていて、春になると布を染めるという染め場が見えた。Iaiの服のいくつかは、この村の植物で染めていた布でつくられる。

帰りは3人が少し大きな駅までワゴン車で送ってくれた。村から降りてきてくれた3人と駅で別れたとき、なんだか彼らが違う人間に見えた。魔法が溶けたような、寂しさと安堵が心に押し寄せた。あの3人は、あの村で生きている。

タイキくんは、ここから車で50分ほどの集落で生まれ育った。母親や祖母の服をこっそりひっぱりだして着て遊ぶような、服が好きな子供だった。

「人を守るって素敵だな」と思い、高校卒業後は消防士になることに決めた。試験に落ちたら近くの街にあるユニクロで働こうとおもっていたところ(この辺りでいちばんおしゃれなのはユニクロらしい)東京消防庁のみに合格し、上京することになった。

東京には、服がたくさんあった。憧れていたブランドの服を着て、ファッションスナップを撮られることもよくあった。夢のような日々だった。

そんなある日、東日本大震災が起こり、被災地で働くこととなった。そこで感じたのは「全てを失ったとして、自分は自分の生活をつくることができるのか」という疑問だった。

食べるものをつくり、着るものをつくり、そして生活をつくる。生きることの当たり前を自分の手でつくれるようにならなくてはいけない。彼は消防士を辞めることにした。

彼は、若手デザイナーのアトリエで服のことを学びながら、パン屋でアルバイトをする生活を始めた。パンの配達をしているとき、配達先の向かいの花屋で働くアイちゃんに恋をした。

アイちゃんは、埼玉で生まれ育った。幼い頃から植物が好きで、小学校から帰ってくるとずっとひとり庭にいるような子供だった。高校でも、植物のことを学んだ。花を飾る人になりたいとおもい、専門学校ではショーウィンドーのデザインについて学んだ。その後、花屋に就職した。

彼は服をつくるなら、地元へ帰ると決めていた。彼女に結婚を申し込んだとき、彼はまだオリジナルの服をつくったことがなかったし、もちろんブランドの名前もなかった。彼女が花屋を辞めるには1年ほどかかるというので、彼はひとり地元に帰り、ふたりで暮らす村と家を探した。1年後、彼女がやってきてふたりの生活が始まった。見つけた家は、古くて傷んでいたので、どんどん手を加えていった。畑をつくりはじめ、服をつくる環境も整えた。

ふたりの毎日は、天気と季節によって決まるという。

コハムの散歩を毎日する。その中でふたりは季節を知る。村の人とすれ違う。話す。晴れていれば、畑へ出る。染めに使えそうな植物が芽吹き始めたら、それらを摘みにいく。雨が降ったら、家の中でできることをする。雪が積もれば、貯めておいた布で服を仕立てる。

「iaiの服は、自分達と生活が見える周りの人のために服をつくっている」とタイキくんは言う。アイちゃんが農作業をする姿、散歩する姿、台所に立つ姿、眠る姿。今、生きていることにいちばん似合う服を着て欲しいと思い、服をつくる。娘のシグサちゃんが生まれたことで、それはもっと切実なものになった。授乳、抱っこ、よだれ、添い寝。今までの生活にはなかったものが、一気に増えた。

ここへ来る前に「いま僕達は育児休暇中というか、売る服をあまりつくっていないし、販売もほとんどしていないけれど、それでもいいなら遊びに来て下さい」と言われたこと思い出した。

ふたりの生活は、育休だろうが、そうじゃなかろうが、ふたりのためにある。育休と聞くと、赤ちゃんのためだけにあるもののような気がしていたけれど、実はふたりの尊い生活のためにもあるもののような気がした。服をつくっていなくても、服をつくっていることと同じなんだなあと思った。

ふたりの生活があるから、服が生まれる。それが3人になって、これからも続いていく。今日もあの村で、生活が繰り返されている。