わたしが安く自分の仕事を売ってしまえば、あとに続く女性作家たちが「あの人もそうしたよ」なんて言われて、言いたいことも言えずに困窮するかもしれない。(長島)

─今回新しく出版された写真集『Self-Portraits』(Dashwood Books)は、『「僕ら」の「女の子写真」からわたしたちのガーリーフォトヘ』でも触れられている24年分のセルフポートレートの中から長島さんが選んだ作品をまとめたものですね。

長島:まず書籍が出て、割とすぐにこの写真集ができたのは偶然ですが、いいタイミングだったと思います。出版までにとても時間がかかりましたが。

『Self-Portraits』(Dashwood Books)

─2017年に東京都写真美術館で行われた長島有里枝さんの個展『そしてひとつまみの皮肉と、愛を少々。』でも、700点近いセルフポートレートからなるスライドショーが展示されていました。このスライドショーが原型となった写真集だと伺いましたが、いつごろからお話が進んでいたのでしょうか?

長島:NYでDashwood Booksのデイビッド(・ストラテル)に会ってスライドショーを見せたのは、個展より一年以上前のことです。そのときはなにもなかったのですが、しばらくして日本に来た彼に呼び出されて、あのスライドを本にしようと言われました。このシリーズは、わたしにとってとても大事なものなんです。個展のあとは何人かのパブリッシャーにも声をかけてもらいましたが、写真のコンセプトだけでなく、作家としてのわたしのスタンスや哲学までを理解して一緒に作ってくれる人なのかどうか考えました。もともとDashwood Booksが出した題府(基之)さんの写真集などは大好きだったし、何度かデイビッドやスタッフの須々田さんと会って、この人たちなら大丈夫だと思いました。

─感覚的にですか?

長島:写真家は表情とかいろいろ、人をよく見てるかもしれないですね。あとは、ロイヤリティに関することや、ヌードの写真ですから、宣伝のためにどこまでネットで見せるかなど、そのときどきで不安に思うことを正直に話すようにしたのですが、きちんと耳を傾けたうえでよく理解してくれて、一笑に付されたり、わたしが無知なのかな、と思わされたりすることが一切なかった。アーティストに対して、本を出してあげるんだから有難いでしょ、という感じでロイヤリティ0を要求する人たちもいますが、わたしは自分のやっていることにお金というインセンティブも望みます。アートを制作することが自分の仕事であり、人生そのものだから、それに対して相手が敬意を払ってくれる人なのかどうかをよく見ます。ヴァージニア・ウルフも言っていますが、お金は女性が自立するために必要不可欠なものです。経済的に自立できるかどうかは自尊心の問題、どのようなパートナーを選ぶかということや、どのような家族を作るかというようなことにも大きく関わってくるから、男性と比べて職業選択に不利な条件がある女性には特に大切な問題です。わたしが安く自分の仕事を売ってしまえば、あとに続く女性作家たちが「あの人もそうしたよ」なんて言われて、言いたいことも言えずに困窮するかもしれない。

デイビッドとは、彼が日本に来るたびに会いました。ガーリーフォトの本の〆切があって作業が進まないときも、「それを終えてからでいいよ、僕もやることが他にあるから!」と待ってくれた。新型コロナウイルスの蔓延するなか本を仕上げたのですが、その作業が作り手のわたしたちにとっては未来への希望のように思えたり。4年かかりましたが、とにかく素晴らしい人たちとの関わりがあって、すごくいいものになったと思います。

─個展でも、スライドショーはとても印象的でした。たった一人の人間が時間を重ねて行くことの重みと、女性が様々な場面で変化していくことの柔軟性や苦悩が時間軸でつながっていて、自分の時間軸と照らし合わせながら見入った記憶があります。

長島:セルフポートレイトに関しては、初期のヌードのものをいくつか一緒に見せる形式が多かったのですが、24年分を時系列で眺めると時間の経過という別の側面が見えてきて圧倒されました。女性はしばしば、自分の生き方を見直さなくてはならない局面に立たされます。たとえば、結婚して名字が変わるとか、パートナーの転勤や転職で家や自分の仕事が変わったり、出産して育休をとったり、仕事の量や職種を変えたり。そういう役割を女性が引き受けたほうが、暮らす上で合理的なように社会ができているから、いまも自分の人生だけを調整することで家族を成り立たせている女性は多いと思います。写真集からは、わたしがカメラの種類を人生のステージに合わせて使い分けていることがわかってもらえるのではないかしら。

一人の女性の人生の移り変わりを見てもらえたらと思っています。(長島)

─お一人の写真から、出産された後の写真は印象が大きく変わりました。

長島:そうですね。トイレにさえ子どもや犬が必ずついてくるような、一人になりたくてもなれない時期があったことが写真からわかってもらえると思います。でも、ページが終わりに近づくにつれて、また一人になっていくところもチェックしてみてください。1995年に出版したセルフポートレート集『YURIE NAGASHIMA』とは全然違う、一人の女性の人生の移り変わりを見てもらえたらと思います。

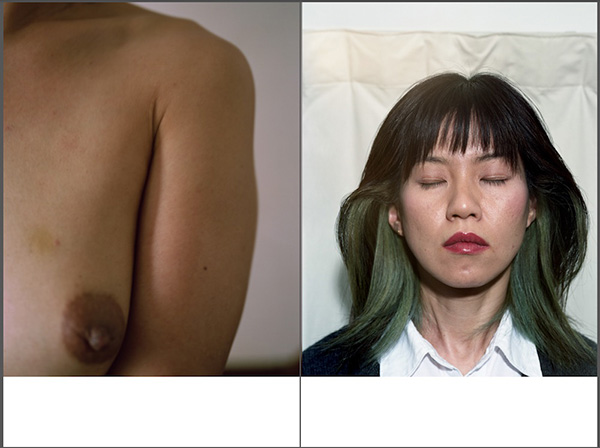

『Self-Portraits』より

─セルフポートレートを撮るきっかけはなんだったのでしょうか?

長島:バックパックを背負っている写真あたりが、初めてのセルフポートレートだったと思います。きっかけは単純で、大学の写真クラスで「日本人のポートレートを撮る」という課題が出たんですが、私はその夏まるごとヨーロッパで過ごす予定にしていたんです。そこで、先生に「日本人ではなく海外の人のポートレイトでもいいですか?」と聞いたら、ダメだと言われて。仕方なく自分を撮ったというわけです。

─先生はどんな反応でしたか?

長島:先生には嫌われていた気がする。褒められなかったし、ヌードを撮り始めたときも「10年早い」と怒られました。本にも書きましたが、やっぱり当時、女性のヌードを撮るのは男性の仕事だと思われていたのかも。性的な表現に対してオープンになった時代でしたが、そういう時代背景を利用してヘアヌード写真集では男性社会が女性を脱がせていたし、脱いだ人の多くは結局、どういうかたちであれ社会的スティグマを背負ったんじゃないかと思います。

一方、海外ではヌードを含む新しい表現も多く生まれていました。マドンナのような強い女性が出てきて『SEX』みたいな写真集を出したり、ロバート・メープルソープやベッティナ・ランス、ナン・ゴールディンなどの作品が日本で紹介されたり。ドル安の影響もあって、海外の文化に比較的簡単に触れられるようになった。そういうことも自分の作品に影響していたんだろうと思います。

ヌードモデルをしたとき、「自分」を撮られるというより、相手が見たい「女」を演じさせられている気がしてとても不愉快だった。(長島)

─「ヌード写真という表現方法を選んだことは正解だった」と『Self-Portraits』の冒頭のインタビューでおっしゃっていました。あえてセルフポートレートでヌード写真を長島さんが撮られた理由を、もう少し詳しくお伺いしてもいいですか?

長島:美大生のとき、ヌードモデルを誰彼ともなく頼まれて何度か引き受けたことがあります。そのとき「自分」を撮られるというより、相手が見たい「女」を演じさせられている気がしてとても不愉快でした。この人は私じゃなくても、おっぱいがついてて、若くて、ちょっと可愛ければ誰でもよかったんだろうなぁ、って。被写体の自分は、いつもの自分とまったく関係のない女性を演じさせられるんです。ちょっと羽根の飾りをつけられたり、上目遣いでカメラを睨むよう言われたり、そんなこと普段は絶対やらないのに。

そういう経験があって、初期のヌード写真は友達に被写体になってと頼めず、自分を使ったのもあります。それに、作品のイメージを人に伝えて、思い通りにやってもらうことは無理だろうとも思いました。家族とのヌードの写真も、金銭的な余裕があったらモデルを使っていたかもしれません。でも、結果的にそうはならなかった。年齢を重ねて、フェミニズムを勉強していくうちに、作品の背景をよりはっきりと言語化できるようになりました。

『Self-Portraits』より

─当時の評論では、長島さんの写真を「感覚的に撮られた女の子写真」と評価されていて、でも本当は全く違う。その勝手な「女」へのイメージは、評論という現場でさえも脅かすのかと思いました。

長島:本当ですね。「女性」にまつわるステレオタイプな言説が、批評の分野で簡単に引用されることは問題だと思います。例えば、「女の子写真」家はコンパクトカメラを使うとされていますが、本に載っている初期のセルフポートレイトのほとんどは三脚に一眼レフをセットして構図を決め、焦点までの距離を測り、被写界深度を深くしたりストロボでピントが合いやすくするなど、技術的にもかなり計算して撮っています。逆に、子どもが生まれてからは片手しか空いていないことが多くて、コンパクトカメラが活躍しました。そうした選択は「流行り」や「女性性」とは関係なく、多くの写真家がそうしてきたように、自分の撮りたいものをもっとも有効に撮影するのに適した機材を選んだ結果です。

いま、SNSに載せるために大量の写真が撮られますが、それらが素敵じゃないといけないプレッシャーはすごいんじゃないでしょうか。自分の顔って自分では見れないので、鏡や写真に「写っている」ものがすべてになりがちなのかもしれません。プリクラやアプリで加工された自分の容姿により現実味を感じる人がいるのは面白い現象だと思うけれど、自己肯定感とか自尊心の問題が置き去りにされていないか気になってしまうんです。歳を取って自分の写真を撮るとき、昔のようにいつでもそこそこ可愛く見える自分ってもういないんだなと思うようになりました。でも不思議とそんな自分もいていいじゃない、と思っていて。写真集の後半にはそういうセルフポートレートも載せています。