わたしは信仰心があるわけじゃないから神さまのことはあまり考えないし、霊感もないからスピリットを見たりもしない。だけど確かに、この世界には心を動かされる瞬間というものがあって、この感覚は、こうした感情は、時にこの世の何よりも強烈で、何よりも尊い、なんて思っている。

たとえばこの前、駅から家までのいつもの道を歩いていたら、今まで気づかなかった植え込みの花を見つけて感動した。薄ピンクと薄紫と紅色の取り合わせ。わたしが利用している銀行のすぐ横だった。ここは大自然じゃないけど、花はやっぱり花でうつくしく、でもこれ、ある日誰かが植えたからここにあるんだねえ、と思ったら体がふるえた。なんだかものすごくパワフルだった。

どうして人は、ある瞬間、何かに感動を覚えたりするんだろう。それはわたしの心に備わっていたの? それとも花に? それともわたしと花との関係に? わたしがこれまでに出会った言葉や、仕入れた知識、考え、感じたありとあらゆること、つまりわたしがこれまでたどってきた人生に?

こういう時、わたしは「運命」という言葉を使いたくなる。それは、わたしと何かのあいだに突然広がるワンダーランドのようなもの。

ところでわたしは、ジュリア・クリステヴァの文学理論である「インターテクスチュアリティ(間テクスト性)」という考え方がとても気に入っている。これを知ってから、世界の見え方がずいぶん変わったと思う。あらゆるテクストは、さまざまな引用のモザイクでできている。それはまさに一枚の織物(texture/textile)。ひとつのテクストは、常に他のテクストの影響を受けている。過去に書かれたものだけじゃなく、未来に書かれるものからも。まるでそのテクストの上で、時を超えた対話が行なわれているみたいに。そしてこれはきっと、テクストだけの話じゃない。

たとえば今、『ヒロインズ』(2018年/著:ケイト・ザンブレノ)を読んだ後に『夜はやさし』(1934年/著:F・スコット・フィッツジェラルド)を読み直してみる。すると、わたしが『ヒロインズ』を読んだことで得た「何か」が、『夜はやさし』を読むという経験に影響を与えてしまう、というわけ。

時間だってたぶん、直線的に流れているだけじゃない。ものごとはすべて、蜘蛛の巣みたいにつながっている。ここは網の目の世界。無数の糸がはりめぐらされた、一枚の布の世界。あなたという存在がいるから、時の流れが変化する。そういうことって、信じられる?

すべてのテクストは引用のモザイク。この文章には、わたしが過去に書いた言葉もたくさん引用されている。これを読んでいるあなたもきっと、ここにあなたの自身の言葉を織り込んでいる。

運命が現実のすき間から目配せしてくる。ごくささやかなやり方で。あ、と口が丸く開くのは、たいてい何かがわかりかけた時のしるし。何かを完全にわかっちゃうよりも、わたしはこの「かけた」瞬間が好きで、わかりかけ、つながりかけ、そういう欠けた中華皿みたいな不注意さでもって、世界の網目に接続してる。たとえばこれが、運命を信じるということなのかもしれない。

たとえば、かりにあなたが黄色い羽の蝶を一秒間だけ見たとしよう。するとあなたの目の網膜内の視細胞は約五百兆回振動する。これは過去一千万年のあいだ、この地球上の海岸に打ち寄せられた波の総数をうわまわる。

G・レオナード『サイレント・パルス』(工作舎)

そんなことを考えながらパソコンの画面をにらんでいると、目の横で何かがちらついているのに気づく。隣にすわる若い女性が、ファンデーションのコンパクトを開いている。鮮やかなオレンジのセーターに真っ黒な短い髪。化粧直しを済ませ、そそくさと立ち去る彼女の顔を一生覚えていようと思って、でも次の瞬間には忘れている。覚えているのは、焚き火のように燃え上がる彼女のセーターの色だけ。くり返しくり返し、そういうことばかり。

わたくしといふ現象は 假定された有機交流電燈の ひとつの青い照明です(あらゆる透明な幽霊の複合体) 風景やみんなといっしょに せはしくせはしく 明滅しながら いかにもたしかにともりつづける 因果交流電燈の ひとつの青い照明です。

宮沢賢治『春と修羅 心象スケッチ』(日本図書センター)

わたしたちという現象、点いたり消えたりをくり返す、わたしたちという現象。物質の最小単位である素粒子の世界では、物質は生成と消滅をくり返しているのだという。マクロの感覚では、とてもついてはいけない世界がある。まるでひとつひとつの音符でできたはずの音楽を、メロディとしてしか捉えられないみたいに。その世界で起こっているわたしたちのロマンス。誰にも気づかれない運命の目配せ。

私は何ものか、といった内省的な質問はもはや意味をなしません。そうではなく、いつ、どこで、どのように私(あるいは誰それ)が存在するのか、が問題なのです。

トリン・T・ミンハ『フレイマー・フレイムド』(水声社)

たとえば家事をしたり仕事したり、とりとめのない会話に興じたり、喧嘩しては不満を垂れたり、そのあとすぐに後悔したり。つまり生きている時にしているありとあらゆることを、「あなた」が今この瞬間するたびに、世界ではじめてのできごとが起きている。毎日、毎分、毎秒、手つかずだった不動の世界に、新しいふるえが生まれていく。

わたしたちの体、原子でできたわたしたちの空っぽの体。原子は、原子核とその周りを回る(正確には「確率的に分布している」!)電子たちのあいだにある、途方もなく大きな、空っぽの空間で成り立っている。すき間だらけのわたしたち、その体に、新しく入ってくるあなたは誰?

セリーヌ:「もし神が存在するなら、人の心の中じゃない。人と人との間の、わずかな空間にいる。この世に魔法があるなら、それは人が理解し合おうとする力のこと。」(映画『ビフォア・サンライズ』より)

この映画をはじめて見たとき、なんて完璧なんだろうと思った。だからこれに見合う恋愛をしないと、わたしは決して満たされないと思い込んでいた。わたしは17歳だった。旅先で出会い、見知らぬ街で一晩を過ごす。永遠に終わらないみたいな会話と、あいだに挟まれるささやかな接触。はじめはぎこちなく、目と目、手と手、唇と唇、そして……彼らの一瞬の出会いが、実際的な意味でも「一生もの」だったことは、シリーズ3作目(『ビフォア・ミッドナイト』)を観ていなくたってわかる。完璧な運命の出会い。でも、そう、時間というものを、また別のやり方で捉えなくちゃならない時がきたんだ。

たとえば、「わたしたち一生一緒にいようね」と「わたしたちこの瞬間を共に過ごそうね」という二つの言葉の、違いではなく共通点を考えてみる。そしてその二つのあいだに存在する、無数の時間の可能性について。10分でも、10日間でも、10年でもいい、そして一瞬すら交わるはずのないところで、わたしたちが出会う可能性のことを。

もちろん、死ぬほど疲れて何もできない日だってある。マンションですれ違った人に会釈すら返せないことも。「わたしだってこの前、挨拶した人に素通りされたし」、なんて思い出でチャラにしようとして。でもね、ほんとうの話、わたしたちは誰とだって、関係することができてしまうのだ。ここで、体を持っているかぎりは。たとえばもうすぐ2歳になるオン(娘)は、エレベーターを降りる時、すべての乗客にバイバイする。時に「タッチ!」とねだって手を触れ合わせたりもする。彼女にとって、エレベーターでの数秒間、わたしたちは運命共同体ってことなのかもしれない。

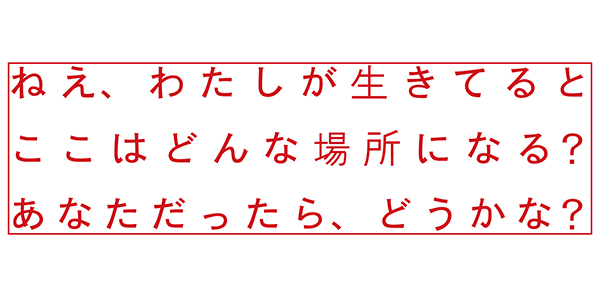

出会えない人だらけのこの街のなかで、それでもあなたが作り出してしまうものがある。人生の岐路? 運命の分かれ目? たくさんのことを経験して、さまざまなことを感じながら、今ここに立つあなた自身が交差点、あなたの体こそが、運命体。あなたが街を歩くだけで、あなたがここにいるだけで。あなたの視線、あなたの感情、まとう色も指先の動きも、小さな声も喉のふるえも。たとえ触れ合うことはできなくても、目にすることすらできなくても、確かにそれらが、わたしの心を動かしている。