どの時代の作品でも「瞳」の印象が強く残る、いくえみ綾の変わらぬ魅力

いっぽう、いくえみの原画を眺めていると、画風の変化はもちろんあるが、どの時代の作品でも「瞳」の印象が強く残る。キャラクターたちの瞳は、おどろきや期待で大きく見開かれていたり、相手を見つめてつやつや輝いていたり、そうかと思えば、重たげなまぶたの奥の、考えの読めない瞳に出くわしたり、あるいはふと目が合った瞬間のような一枚に、ドキリとさせられる。

いくえみ綾『I LOVE HER』/いくえみの作品は、瞳が印象的だ。

『みつめていたい』第1巻(1991年)のカバーイラスト原画では、たくさんの大輪の花々に、なかば隠れるように囲まれて、主人公・真千子がほほえんでいる。こちらを見つめる瞳は、あいまいで不定形な心のうちを伝えてくるよう。言葉にならない領域の情報を、たしかに届けてくる「瞳」に、心を射抜かれ続けているファンは多いはずだ。いくえみ作品の変わらぬ大きな魅力のひとつがここにある。

いくえみ綾『みつめていたい』

漫画の表現をより豊かにする、音や言葉をどう描く?

一堂に会した原画を眺めていると、二人の作品に共通する部分として、音や言葉がとても重要な要素として存在し、その表現がいかにすぐれているか、あらためて感じることができる。2013年、初めての対談で、作品のセリフやモノローグについて二人はこう話している。

いくえみ:くらもち先生の作品は、セリフが簡潔というか研ぎ澄まされていると思います。無駄がない。

(『いくえみ綾名言集 いくえみ男子ときどき女子』対談「ピリリと辛くてこそ」。集英社、2013年)

『いつもポケットにショパン』(1980年)『アンコールが3回』(1999年)など、音楽をテーマにした作品を描いてきたくらもち。作品を読んでいると、聴覚が刺激される感覚をおぼえることもしばしば。展示では、『花に染む』のクライマックス、主人公・花乃たちによる三位一体の場面も展示されている。極限まではりつめた緊張感、それぞれの止まっていた時間が重なりふたたび動き出すようなこの名シーンの原画の前に立つと、衣擦れの音まで聴こえそうな静寂のなか、中り(あたり)の音が響く音が聞えてくるようだ。

くらもちふさこ『花に染む』

ふと、くらもちによる『東京のカサノバ』(1996年)で、兄の暁が妹の多美子にささやいた言葉を思い出す。

(『東京のカサノバ』)

くらもちのシンプルで研ぎ澄まされた表現は、見るものの内側に「音」を響かせる、強い力を持っている。作品を読むことそのものが、「音を目で見る」体験でもあるのだ

「わたし」のなかのきれいごとじゃない感情や、完璧じゃないけど魅力的な男の子たちを肯定する

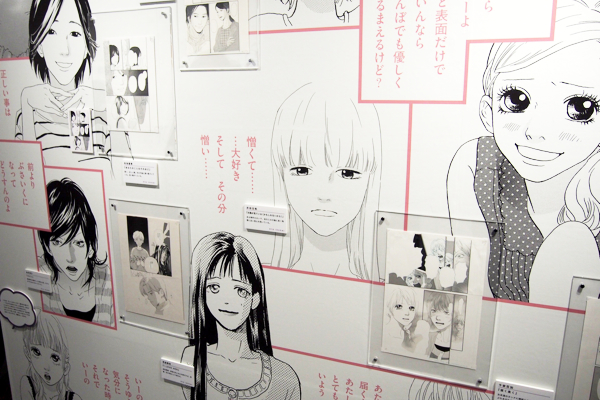

先述の対談でいくえみは、「放っておくと、どうでもいい言葉のやり取りをワーッと書いちゃう」と語っている。囲み取材でくらもちが「女子曼荼羅」と表現した、「わたしの中のいくえみ女子」コーナーには、その要素が濃く表れていると言えるだろう。壁一面に集められた女性登場人物たちによる、毒や痛みをふくんだ生々しいセリフの数々は、決して説明的ではないはずなのに、きれいごとではすまない心の中を正確に伝えてくる。まさに読み手自身の「わたしの中」の感情を揺さぶってくるのだ。

「わたしの中のいくえみ女子」のコーナー

「わたしの好きな男子たち」と題されたコーナーでは、二人の作品に登場する男性キャラクターが壁一面に集合した、ときめきに悶える空間が広がっている。だが、二人の作品に登場する彼らの誰も、決して完璧な王子様というわけではない。ミステリアスでときに意地悪、予想外の言動で翻弄してくる裏で、男の子たちは、迷っていたり、雑だったり、しょぼかったり、傷を持っていたりする。

「わたしの好きな男子たち」コーナー。床には名場面が投影される。

くらもちはある作品の男性キャラクターについて、「ダメダメな男の子を描きたい」と思ったのだという。たしかに、それまで出てきた男の子たちより、もっと幼くて、背伸びや未成熟な言動に、ドキドキ、だけでなくハラハラもさせられるキャラクターだ。いくえみは、『10年も20年も』『いとしのニーナ』『トーチソング・エコロジー』など、男の子を主人公にした作品も多く手がけている。彼らは、どこか冴えない日常のなかで、大きな手足をもてあますように日々を生きている。

二人の作品の男の子たちは、おしゃれで格好良くて、思わせぶりで優しくて、好きにならずにいられない存在でありながら、ちょっと遠いはずの「オトコノコ」が身近に感じられるような親近感にも満ちている。だからこそ彼らは、愛すべき存在としてわたしたちの胸に刻まれるのだ。

二人の漫画家の卓越した技術や感性をたっぷり味わうことのできるこの原画展。囲み取材で、「二人にとって『描く』とは?」という質問に、いくえみは「忙しく仕事をしていると『疲れてもういやだ』『今日はもう描きたくない』となる日もあるけれど、いざ描き始めると没頭して、夢中になってしまうもの」、くらもちは「自己表現の手段のひとつだけれど、しんどかったり、楽しかったり、そういう感情をぶつけられる相手でもある、無二の親友」と答えている。創作への情熱や信頼をもとに、たくさんの名作を生み出してきた二人。この先、二人はどんな物語や表現を生み出していくのだろう? 期待は高まるばかりだ。

キャラクターへのあこがれや共感、物語への感動はもちろん、二人の創作への愛情、おたがいへの敬愛、そして工夫の凝らされた展示や充実したグッズからも伝わってくる、読者への感謝。いろんな種類の慕わしさはグラデーションを描きながら、インクがにじむように来場者の胸に広がっていく。まるごとくるんで「大きな愛」と呼びたくなるようなこの気持ち、ぜひ会場で体感してみてほしい。

- 2

- 2