ここと、あそこ。here とthere。エレン・フライスと私の交流は、彼女がパリに住んで『Purple』を編集し、私が東京に住んで『花椿』の編集部にいたころからいつも、距離を前提としていた。年2回、私はその距離を飛び越えてパリに出張に行っていた。90年代のパリ・コレクションのシーズンだ。

距離を飛び越えたところに、友達がいるというのはワクワクすることだと、はっきり自覚するようになったのは『流行通信』で「エレンの日記」の翻訳連載を始めた2000年の始めごろだっただろうか。そして私は『here and there』という不定期刊行の雑誌をつくり始めた。題名の名付け親は、エレンだった。

Parallel Diariesの題名はエレンの提案により、Tumblrをつかって始めた二人のblogプロジェクトであった。二人とも気ままにポストをしたけれど、いつしか立ち消えてしまった。その時エレンは南西仏の村の一軒家に娘と住み、私は東京の谷中に住んでいた。いま、私は息子とロンドンに住み、エレンは変わらずその一軒家に住んでいる。

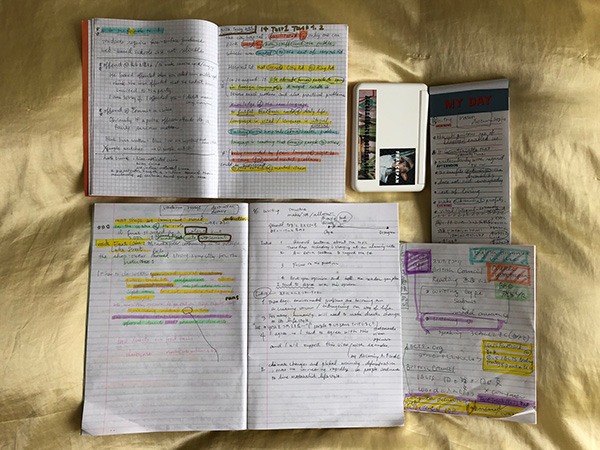

コロナウイルスによるロックダウンの生活が始まって、エレンの正直な声を聞きたくなって執筆に誘うと、エレンは「一緒に書きましょう」と言った。二人の間をメールで行き来した並行日記は、その日の気分の上澄をすくいとり、私たちのすごした季節の感情を映した。

2020年6月3日(水)

ナカコ 6月3日(水)21:00

今日はレイチェル・ダッドのインタビュー原稿を書いた。彼女にインタビューしたのは、2月13日。しばらくの間、私はその執筆に取り組むことができなかった。イギリスに住むレイチェル・ダッドはこのところ、ずっと好きなミュージシャンの一人だった。だからロンドンに引っ越すことを決めた時、いつか彼女と個人的に話すことができたら、と想像をふくらませていた。それが実現するとは! 取材前、私はロンドンに引っ越してから初めて、誰かにインタビューするということに感動していたし、その相手がレイチェルだという事実にも、感動していた。 インタビューの前夜、カフェで開催された彼女のギグにも参加した。私のアパートにきてくれた友人に息子を預けて夜の地下鉄にのり、まだ足を伸ばしたことのないエリアに出かけていった。

インタビューで彼女は、自由の大切さ、人とつながることへの共感、子どもとの日常、自然のなかにいることの心地よさなどを話してくれた。インタビューの時点では、私たちの生活はまだあまり、コロナウイルスに悩まされていなかった。今、彼女のメッセージはとても普遍的なものに聞こえる。このインタビューがどれほど有意義なものであったか、これからもそうあり続けるかということを、思わずにはいられない。

エレン 6月3日(水)23:00

今夜はメディアライブラリーからダウンロードした、1969年の大島渚の映画『少年』を観た。とても美しい。登場人物の少年は心に傷があり、とても孤独だ。けれどもこの映画は、決してメロドラマではない。一つ一つのシークエンスが、最高傑作だ。これからもっと、大島監督の作品をたくさん観たい。私のスライドショー「Ici-Bas」のように、カラーとモノクロの映像を混在させているのに驚いた。

昨日、私のスライドショー「Ici-Bas」を展示している展覧会が、当初の予定日から3か月後、そしてウイルス危機で世界が完全に揺さぶられてから3か月後に、ついに東京都写真美術館で開幕した。インスタレーション自体は私が東京にいた3月上旬に出来上がっていたけれど、すべての作品は3か月間、館内の部屋で最初の観客を待っていたのだ。私は、来館者たちと一緒に展示を見ることができないのが残念だ。

エレン・フライス《Ici-bas(In this lower world)》。2019年。作家蔵©Elein Fleiss.

- 1

- 6