美術作家で文筆家の肥髙茉実さんが、今月の特集テーマから浮かび上がった作品とともに思考のきっかけを届ける連載、「孤島にて」。境界を揺らぎながら作品をつくり言葉を綴る彼女が、いまここで生きながら個人として思うこと。第三回目はポーランドの映画監督クシシュトフ・キェシロフスキ監督の『偶然』から幸福を考える。

検閲に鋏を入れられながらも社会の暗部と人間性を描いたキェシロフスキ。その生誕80年と没後25年を記念して、来月には彼の代表作『デカローグ』のデジタル・リマスター版がシアターイメージフォーラム渋谷で上映される。キェシロフスキ作品の批評性は、映像美を増しながら、変化の只中にある私たちになにを思わせるだろうか。

はっぴーえんど?

自由な生き方を描く映像作品が次々と製作されている2010年代以降、そしてニューノーマルを探る今日において、生きる目的や幸福について考える機会は増えたのではないだろうか。「絵に描いたような幸せ」というイメージが老若男女ほぼ誰にでも通り、ドラマではハッピーエンドが喜ばれるように、社会がいくら多様性を謳おうが、いつの時代もスタンダードとされるものがある。スタンダードな幸福とは、例えば大学を順当に卒業して仕事に就き、安定した地位を手に入れ、愛する人と結婚して子供を産み、やがては親族に看取られながら死んでいくことだろうか──たしかにそれはひとつのスタンダードである。教育やマスコミも加担する大衆社会的なムードのなかで、しばしば平凡やスタンダードは善とされてきた。しかし家族を愛するある平凡な人間が、高度なシステム化によってホロコーストを粛々と執り行ったように、ときに平凡への憧憬や執着は人間を悪事に駆り立てる。全体主義の詳細な分析で知られるハンナ・アーレントが、ナチスの戦犯であるアイヒマン裁判の全貌を「悪の陳腐さ、凡庸さ」という言葉で結んだように、私たち人間は誰もが状況次第で「自覚なき殺戮者(*1)」に転じうるのだ。クシシュトフ・キェシロフスキ監督は、1981年製作の『偶然』において、東西冷戦下のポーランドを舞台にある男の人生を左右する3つの「もし」をアイロニカルに描き、スタンダードとされる幸福像を揺らがす。

父を失い、自分の存在価値が見出せなくなった医学生ヴィテク。

電車に飛び乗ろうとする彼の運命が駅のホームから3つに枝分かれしていく。

ヴィテクの運命はハッピーエンドたりえるのか?

──『偶然』(1981)公式紹介文より

駅のホームを人生の分岐点に、さまざまな運命に翻弄されていくヴィテク。駅員からの制止によって電車を逃す人生では、父の死に落胆するヴィテクが人生の目的を求めてカトリックの洗礼を受け、「ただ存在だけしていてください」と神を盲信する様子が描かれる。たんに発車時刻に間に合わなかった場合の人生では、ポーランドに留まってまもなく愛する妻との間に子を授かる。さらに優秀な医者としての地位も手にする順風満帆の展開なのだが、そのなかにはヴィテクが、10年以上一心不乱に世界最高の球投げの技に精進する男性ペアを呆然と眺めるシーンが象徴的に織り込まれている。球投げのペアに向ける彼のまなざしからは、なんの目的もなく熱狂できることへの動揺、理解しがたさ、そしてかすかな羨望もうかがえるのだ。

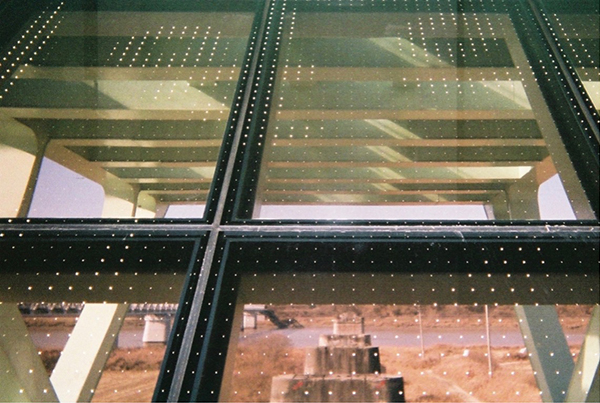

私の分岐点は、韓国と北朝鮮を隔てる軍事境界線を歩いた経験であり、そこに向かったのは過去の恋愛に対する反省と、他者理解への不安を埋めるためである。国際的でフラットな教育環境に育ち、歴史に対して批判的な眼差しを持つ機会のなかった当時の私は、偶然出自の大きく異なる相手と出会い、無知を嫌われてようやく無批判的な態度を改める必要に駆られたのだった。それまでの私は『偶然』における球投げのペアであり、劇中では心なしか彼らがもっとも充実した人生を過ごして見えるように、「もし」彼と出会わなかったら……という場合の人生を考えると、生きる目的を絞った情報の少ない日々を送りつづけることもひとつの幸福だったかもしれない。過去を振り返れば無数の「もし」が残滓のように散らかっている。今日も続く分断や境界についてのリサーチはたしかにショックの連続であるものの、人々との対話や、南北を隔つ非武装地帯にある統一を願う短冊の記憶が、私の生きるモチベーションとなっている。人は偶然と偶然の間で生き、一寸先が光か闇かわからないまま、不安を埋めるように必然を求めつづけるものだ。ハッピーエンドとはなにか──『偶然』においてヴィテクのハッピーエンドがどれだったのかは、彼の人生を見届けた誰にも判断できない。

非武装地帯にて防弾ガラス越しに北を見つめた風景(撮影:肥髙茉実)

自由の橋にかかる希望の短冊(撮影:肥髙茉実)

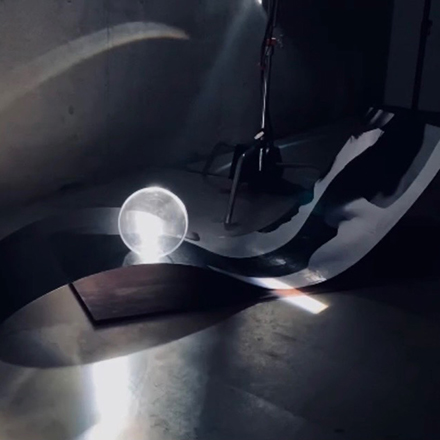

肥髙茉実 喪失を克服したくて 2018 韓紙に墨、ミクストメディア H230×W190×D50cm

悪とは、システムを無批判に受け入れることである(*2)

人の数だけ日常が存在し、死の前後もさまざまな結ばれ方がある。しかし現在のコロナ禍では、ウイルス感染を避けるために死前・死の瞬間・死後に至っても故人の側にいることが叶わない。感染者の最期の言葉の多くは「馬鹿な」「ありえない」だと報じられ(*3)、テレビの前の私たちがショックを受けるいっぽう、Instagramを開けば、世界各地の感染者が病室や隔離先のホテルからセルフィーをアップしていたりする(*4)。こういった微温的な緊急事態のもと、私たちはかれこれ一年、毎分毎秒曖昧な喪失に見舞われてきた。人はなにを目的に生きているのか、完璧な最期とはいかなるものか、未来は明るいか否か。価値観が多様化し大量の物質や情報が行き交う現代において、国家単位で過去と現在を見つめ、未来を占う時代はとうに終わった。キェシロフスキをはじめ、東西冷戦下のポーランドにおける表現はローカルな過去の文脈でありながらも、歴史修正主義が暴走する今日の日本と重ねられる部分が大いにあるだろう。

キェシロフスキの批評性を語るには、当時の映画をめぐるシステムにも触れておきたい。『偶然』の製作当時は東西冷戦下、鉄のカーテンの東側で、表現者たちは機材や技術へのアクセスがきわめて限られた環境でありながらも──ポーランドでは、とくにヴィデオ・カメラへのアクセスが厳しく制限されていた──さまざまに映像表現を試みていたという(*5)。その背景に、物資の全般的な不足以外に共産主義国家の政策があったことは、先人たちのさまざまな抗議運動によって明らかにされてきた。同国で美術史研究を行うマリカ・クジミチは、自身が共同キュレーターとして参加した展覧会『しなやかな闘い ポーランド女性作家と映像 1970年代から現在へ』(東京都写真美術館、2019)開催に際して、次のように述べている。「政治的な検閲が行われ、報道の自由はなく、マスメディアは当局による統制に従わされていた。1970年代は政治の雪どけが起きていると感じられた点が特徴だったが、これはうわべだけでしかなく、検閲はとぎれることなく続き、一党独裁が敷かれ、野党は公式の活動ができなかった。こうした情勢下で、アーティストを含めた一個人がカメラを手にすることは、明らかに現状を脅かす行為だった。カメラが生み出すコンテンツは潜在的に、検閲をかいくぐったり(コピーまたはリイシューして)複製したりできたからである」。

『偶然』も検閲の例に洩れない。デビューしてまもなく数々の国際的な賞を受賞したキェシロフスキだったが、ポーランドの検閲が厳しくなるとともに、人々を操る社会システムの矛盾や、人間の葛藤を描いた彼の表現は制限されていく。3話編成の本作では、主人公の男ヴィテクの、ポーランド統一労働者党あるいは連帯運動への参加、どちらにもつかないという選択をそれぞれ描いたために、製作後6年間検閲により配給が禁じられた。81年の本作発表後、同年のうちにキェシロフスキはドキュメンタリーから離れることを宣言している。日本においては、あいちトリエンナーレ2019の『表現の不自由展・その後』が検閲の存在を暴き、社会現象的に議論が紛糾した。本来の芸術は、政治における与党・野党とは違ってどの立場とも対立することなくニュートラルに議論を交わすことができる生き方でありながら、芸術は検閲とつねに隣り合わせ、問いの声すら響きづらい似非民主主義のなかで、ときに問いだけでなく立場や答えも明らかにせよと強いられる。

キェシロフスキは、検閲に鋏を入れられながらも映画を通じて社会の暗部を描き、人生観や人々の愛国的なプライドに問いかけた。スタンダードな幸福像は、政治やメディアが生み出した虚構に過ぎない。私たちは同調圧力に屈せず、模範的な幸福を強いるシステムを疑い、一人ひとりがそれぞれの方向へ領分を侵していった先にようやく幸福の手触りを得る。幸福とは個人が自由にかたちづくるものであり、予期せぬ偶然にかたちを崩されようが、次々新たな美しさを見出していかなければならない。それは他者に対しても同じく、私たちが民主主義を理想とするならば、それぞれの手触りがなめらかなものでも、ざらついたものでも、ほかにない個性を尊重しあうべきである。コロナショックを機に、日本国内でも持続可能な未来のための民主主義実現を目指し、芸術からオルタナティブな解を導き出そうという当事者的な試みがさまざまな領域で見られるようになってきた。世界に外野はひとりもいないという意識の共有から、ようやく生きることについての実りある議論が始まる。表現の自由をめぐり燃えるこの国で、未だなき民主主義は、当事者である私たち一人ひとりのオルタナティブと他者理解から立ち上がるのだ。

クシシュトフ・キェシロフスキ『デカローグ』デジタル・リマスター版より

*1──ナチス政権によるユダヤ人大虐殺の立案者であるアドルフ・アイヒマンのドキュメンタリー映画『スペシャリスト 自覚なき殺戮者』(1999)のタイトルの一部を引用

*2──ハンナ・アーレント『エルサレムのアイヒマン──悪の陳腐さについての報告』(1969)

*3──テレビ朝日のニュース番組で報じられたサウスダコタ州の看護師へのインタビュー

*4──筆者が展覧会『沈黙のカテゴリー』(クリエイティブセンター大阪、2021)に寄稿したステートメントの改訂版

*5──マリカ・クジミチ「制限されたアクセス:1970年代ポーランドの女性による映画とヴィデオ・アート」『しなやかな闘い ポーランド女性作家と映像 1970年代から現在へ』(2019、東京都写真美術館)