『美少女戦士セーラームーンR』のエンディングテーマ『乙女のポリシー』にこんな歌詞があります。<なりたいものになるよね ガンバルひとがいいよね 涙もたまにあるよね だけどピッと凛々しく>——けして優秀なわけじゃない、たくさん失敗もする普通の女子中学生・月野うさぎの「大切にしたいものを守り抜くため、泣いても失敗しても前に進むのだ」という心意気が表れたこれは、少年少女だけではなく、日々を戦う大人の拠り所にもなり得る歌なのだと思います。

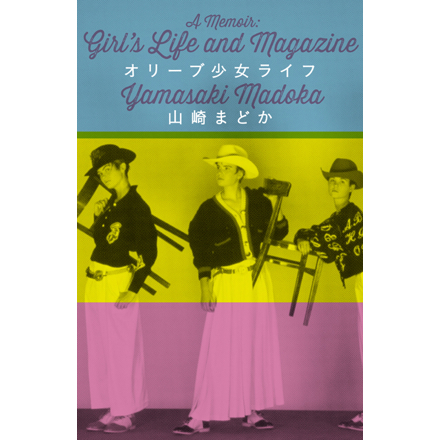

ときは2017年。物語に描かれる女性像や、その物語をつくる女性の姿は、当時よりもさらに多様になってきました。そこで今回は、海外のガールズカルチャーに造詣が深い山崎まどかさんと、少女漫画研究者として大学でも教鞭をとるトミヤマユキコさんをお招きして、海外の女性クリエイターによる作品と、日本の少女漫画文化を比較。そこから見えてきたのは、パワフルで「目覚めた」女性たちの世界。そういえば、『乙女のポリシー』ではこんなふうにも歌っています。<今は眠る未知のパワー いつかあふれるわ>——やさしくて勇敢な世界にようこそ。

人生を助けてほしくて、少女漫画に手を伸ばしたんです。(トミヤマ)

─お二人に、海外のガールズカルチャーと日本の少女漫画カルチャーの交わるところについてお話をうかがえればと思っているのですが、まずはそれぞれなぜご自身の研究テーマに興味をもったのか教えていただけますか?

トミヤマ:もともとは大学院で日本の近代文学を研究していたんです。でも、途中から完全に息詰まってしまって、自分の未来が見えなくなって。そんなとき、自己啓発本にすがるような気持ちで、漫画に手を伸ばしました。

山崎:どんな漫画を選ばれたんですか?

トミヤマユキコ、山崎まどか

トミヤマ:安野モヨコさんの『ハッピー・マニア』(1996年)です。仕事も恋愛もうまくいかない主人公と当時の自分を重ね合わせていたんですけど、どんな苦境にあっても「幸せってなんだろう?」と考え続けるパワフルな主人公の姿に心打たれて。それまで文学ばかり読んでいたので、『ハッピー・マニア』で漫画のおもしろさに開眼しました。

山崎:社会人になってから、漫画と出会ったんですね。

トミヤマ:はい。大人になってから、救いを求めて漫画を読み始めたんです。なので、イケメンが出てきて癒されるという温泉系の恋愛漫画よりは、ピンチのときに摂取すると元気が出るレッドブルみたいな作品のほうが好きです(笑)。

─トミヤマさんが、少女漫画研究のなかでも「労働系漫画」に注目されることが多いのは、そういった理由があったんですね。

トミヤマ:漫画って、主人公がきちんと覚悟をもって、人間関係や職業選択について考えているものが実は多いので、教訓がたくさん書かれているんです。悩んでいるときは、友達に相談するよりも、漫画を読んだほうが役に立つと思ったこともあるぐらい。

山崎:少女漫画の世界は文化が豊かですよね。私、実は少女漫画エリートなんですよ。母親が『週刊マーガレット』の編集部に勤めていたんです。

トミヤマ:おおお、それは真の少女漫画エリートですね。

山崎:家に漫画がたくさんあるような家庭だったので、萩尾望都さんや大島弓子さんといった「花の24年組」(昭和24年頃の生まれで、1970年代の女性漫画界を牽引した作家。竹宮惠子、山岸凉子なども含まれる)の作品は母にすすめられて読んでいました。ただ、逆に少女向けの漫画を読ませてもらえなくて、はじめて自分で見つけた漫画が『漫画ブリッコ』(1982年創刊の成人向け漫画雑誌)に載っていた、岡崎京子さんの作品だったんです。

エロ漫画雑誌なので自分では買えず、同じ学校の本屋の息子に頼んで貸してもらったのですが、初めて読んだときはすごく興奮した覚えがあります。その後、岡崎さんの単行本『Virgin』(1985年)を買ったら、母親から「でかした」と言ってもらったという(笑)。

トミヤマ:いい話ですねえ。岡崎京子さんは、本流の少女漫画雑誌ではないところから出てきた方なので、お母さまの情報網もさすがに及ばなかったのかもしれませんね。あの頃は、本流、カウンター問わず、素晴らしい女性の作家がたくさん出てきた時代ですよね。

山崎:海外のカルチャーを見ても、日本の少女漫画のように、これだけ女性が力を発揮している文化って他にないんじゃないでしょうか。漫画に才能が集まりすぎていると思うぐらいですよ(笑)。

私は海外のティーンカルチャーをメインに研究していますが、大島弓子さんのような書き手が全世界にいたらいいのにとよく感じるんです。でも逆に、海外では「少女漫画のない国」ならではのおもしろくて多様なジャンルのクリエイターが生まれてきていて、アーティストのミランダ・ジュライ(アメリカのアーティスト。パフォーマンスや映画、小説など、表現方法が多岐にわたる)は現実から半歩浮いた世界観といい、本人のルックスといい、現代の大島弓子だと思っています。

女性の視点から、ガールズカルチャーを語りたかった。(山崎)

─山崎さんはどうして海外のティーンカルチャーや、ガールズカルチャーを研究されることに?

山崎:ライターとして20代から仕事をはじめて、最初はビジネス誌で文章を書いていました。でもトミヤマさんと似ていて、自分のやりたいことと実際の仕事内容が乖離していることに息詰まってしまって、これからどうしていいのかわからなくなったんです。もっと好きなことは別にあるのに……って。

トミヤマ:山崎さんにもそんな時期が。

山崎:そんなときに私を助けてくれたのが、『MTV movie awards』(MTVが主催する映画賞)で観たアメリカのティーンカルチャー。視聴者が投票して1位を決める映画賞で、ノミネートされていたティーン向けのコメディやドラマがとってもおもしろくて。そこから意識的にウォッチするようになりました。

トミヤマ:アメリカと日本のティーンカルチャーは、どう違うんですか?

山崎:アメリカのティーンを描く作品には、「子どもはこうだろう」と決めつけるような、見下す感じがないんです。たとえば、死神のような仮面のビジュアルが有名な『スクリーム』(1996年)は、一見したところ子ども騙しにも思えますが、10代の疑問や考えていることが折り込まれているホラー映画です。きっと、自らがティーンだったときのことを覚えているつくり手が多いんじゃないかな。

一方で、その頃の日本の作品の場合は、「大人」がつくっている感じがするものが多かった。10代の頃の経験をわかりやすいフォーマットに落とし込みながらも、個人的に語ることの切実さでもって、嘘をつかずに作品をつくることが、大人が青春映画をつくるときには大切。

トミヤマ:いまの子たちが大人の論理で作られた子ども騙しのコンテンツを嫌うのは、受け手としてまっとうな反応ですよね。私も大学で漫画文化について教えていますが、大人目線の批評や評論よりは、イチ読者としての「おもしろい!」という気持ちを嘘なく伝えたいと思ってやっています。

山崎:そうですよね。だから、自分たちの目線——私の場合は女性の視点から、ガールズカルチャーを語っていかないとダメだと思ったんです。講談社の『FRaU』で映画連載をもたせてもらったのが2003年頃だったのですが、当時女性誌の映画コーナーには、男性目線から「女性はこれを観るべき」といった映画評、とくにインディペンデントやミニシアター系の作品を紹介するケースが多くて。

もちろんいい映画評もたくさんあったけれど、私は女性目線で楽しめる『キューティー・ブロンド』(2001年)や『チャーリーズ・エンジェル』(2000年)など、当時は軽く見られがちだったロマンティックコメディやメジャー作品も紹介したかったんです。

一口に「ロマンティックコメディ」といっても甘さのグラデーションもいろいろあるし、なにより自分がそのジャンルが好きだから、ちゃんと自分の目線と言葉で評価したいという気持ちが強くありました。「この文化のメインターゲットは私たちなんだぞー! 当事者でガールズカルチャーを語ろうよ!」って。

トミヤマ:すっごくわかります。でもいまは山崎さんのような先輩が、女性が語りやすい場所を用意してくれたことで、私たち後輩世代も随分と自由に話せるようになりました。

- 1

- 3