子ども以上の関係を他者と結ぶことなんて、いくらでも可能なことだと思います。

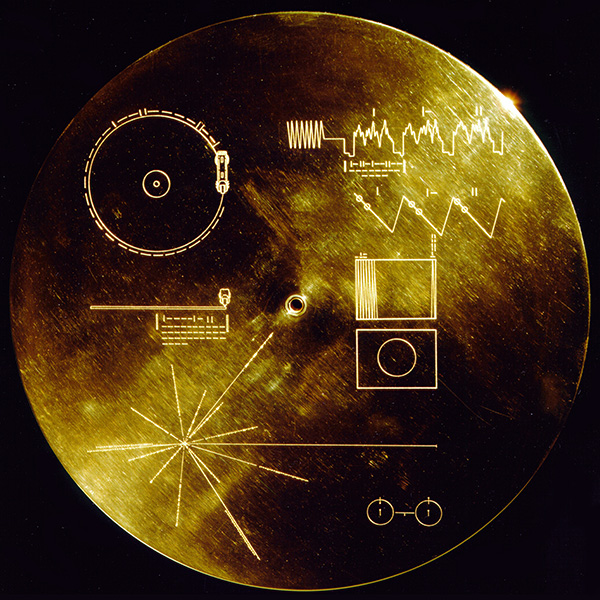

―それと、『夏物語』の終盤で突然でてくる、地球上のさまざまな音や音楽、挨拶などが収録された「ボイジャーのゴールデンレコード」が宇宙を漂っているという話が印象的だったんです。

未映子さんの意図とは違うかもしれないけれど、わたしはあの場面を読んだとき、子どもを産む人も産まない人も、どんな選択をした人も、一回きりの生というものが、宇宙のどこかには記録されていて、どこかでは覚えてもらえているかもしれないという希望のようなものを感じました。なんだか綺麗事すぎるけど、ひとりひとりは宇宙規模では等しい価値をもっていて、どれを選んでもいいんだよ、と言ってくれているような。

川上:うん。ほんとうに、選べなかった人生は、わからないから。うちの子どもとも、どういう関係を結べるかはわからない。でも、いまのところは、究極的にはもう自分とはまったく赤の他人で、でもとっても好きな他人っていう感じで。

だからわたしは、関係のメンテナンスさえあれば、子ども以上の関係を他者と結ぶことなんて、いくらでも可能なことだと思いますよ。

『夏物語』に登場するボイジャーのゴールデンレコード。1977年に打ち上げられた2機の探査機に搭載され、地球の生命や文化を伝える音や画像がおさめられている。地球外知的生命体や未来の人類が見つけて解読してくれることを期待し、いまも宇宙を漂っている。

―インタビューのはじめに、「生と死」の話がありましたが、「生きて、死んでいくこのいっさい」を書き終えていま、死についてどう考えていますか?

川上:書き終えられたかどうかはわからないけれど(笑)、子どもの頃からずっと祖母が死ぬことをおそれてきたのですが、『夏物語』を書き終えた後、祖母が亡くなってしまったんです。からだをずっとさすり続けて、目の前で息を引き取って、冷たくなって、それを目の前で見ていたのに、それでもまだ信じられない。いちばん身近な人の死を経験したのに、ちょっとまだ、死というのがなんだかわからないんです。不思議ですよ、本当に。物みたいに消えてしまうんです。

―そういう側面もあるかもしれませんね。

川上:夏子が子どもに「会ってみたい」というのも、実の父に会ったことがない逢沢が子どもをつくろうとするのも、そうすることでしか、自分の親や祖父母に会えないからかもしれないですね。でも、生まれてきた子どもというのは、その人たちとはまったく関係ないんですよね。

だから、会いたいという気持ちに、もし自分が知っている誰かに会えるのではないかという期待があるとすれば、それはやっぱり幻想なのかもしれない。子どもは、まったく新しい他人。でも、自分たちと無関係ではない。

きっといまを生きている人たちに繋がる物語になるんじゃないかって、祈っています。

―逢沢さんといえば、逢沢さんのような男性が、わりと古典的に「僕の子どもを産んでほしい」と言った後に、「僕と子どもを……」と言い直したのが鋭いなと思いました。

川上:そうなんです。男性の身体性と社会性をもって生きてきた人だと、なかなか最初から「僕と」とは言えないかなと思って。でも、「僕の子ども」と言って夏子が黙ってるから、ハッと気づくという(笑)。

川上未映子『夏物語』(Amazonで見る)

―この小説のなかでは、第一部と第二部で約10年の時が流れていて、ひとつひとつの凝り固まった言葉や言い回しを新しく言い換えていくことで、時代が進んでいる/進めている様子がすごく見てとれて、素敵だなと思いました。

川上:その指摘はうれしいですね。この小説に答えはないし、わたしはなにもジャッジはしないけれど、夏子という38歳の目線で生きている女の人の目からしっかり人や世界を見るってことをやれば、きっといまを生きている人たちに繋がる物語になるんじゃないかって、祈っています。

最後のページから顔をあげたとき、読んでくださった方は、何を感じてくれるでしょう。こんなふうに生まれてきて、生きて、死んでゆくこの世界のいっさいを、どんなふうに感じてくれるんだろう。風は? 光は? 思いだす誰かのこと。もう帰らない日々、いつでも思いだせる笑顔、すべて。もし叶うなら、わたしたちはひとりひとりと、そんな終わりのない話がしてみたい。小説を書くということは、もしかしたらその気落ちとつながっているのかもしれません。

『夏物語』が、どうかあなたの人生の大切などこかと結びついて、いつまでも響きあう物語でありますように。

(『夏物語』刊行によせて、川上未映子さんが寄せた結びの言葉)

【前編】川上未映子が話す。わたしたちはなぜ子どもを生むのか、生まないのか

- 3

- 3