ネガティブな感情をパワーに変えて創作する人はいっぱいいるけれど、MAMIKOちゃんはその反対

音楽やファッション、スケートボードなど、様々なカルチャーシーンと距離が近く、自身もそれぞれのシーンを自由に行き来しながら写真を撮り続けている池野詩織。自分の美意識に正直に生きる若者たちに寄り添い、彼らの日常に流れる親密な瞬間や関係性を切り取ってきた。『シブカル祭。』のメインビジュアルやパルコのポスター、バンド・どついたるねんの写真集を通して、池野の写真を目にしたことがある人も多いだろう。

そんな池野が「未来からきた女性」に挙げたのは、ヒップホップユニットchelmico(チェルミコ)でMCとして活動する鈴木真海子(MAMIKO)だった。MAMIKOは、2014年にMCのRACHELとユニットを結成後、都内のイベントを中心に精力的にライブを行い、今年8月には『SUMMER SONIC 2017』にも出演を果たした。池野は昨年の暮れに友人の紹介でMAMIKOと出会って遊ぶようになり、この夏、初めて彼女のライブを見てそのスター性に惹かれたと話す。

chelmico “Highlight“

池野:元気だとか楽しそうだとか、ポジティブな感じが新しくていいなと思って。ネガティブな感情をパワーに変えて創作する人はいっぱいいるけれど、MAMIKOちゃんはその反対。見ているだけで、明るい未来を感じるんです。

撮影場所は、池野にとって馴染み深い渋谷周辺。いつも歩いている街でMAMIKOを撮ることで、MAMIKOが発する光を際立たせることができると思ったのだ。

池野:MAMIKOちゃんは何もしなくてもそのままでスターだから、いつも歩いている渋谷で撮影することで、彼女のピカッと光り輝いている感じが自然体で撮れるんじゃないかと思ったんです。今日履いてもらったGEL-MOVIMENTUMは、ソール以外がピンク一色で、コーディネートのポイントになっていたし、フラッシュに反射して光るのもかわいかった。2時間くらい歩いてもらったけれど、「全然疲れなかった」ってMAMIKOちゃんも言ってましたね。

池野が渋谷を選んだのは、もうひとつ理由があった。2020年の『東京オリンピック・パラリンピック』開催を前に、いたるところでクレーンが忙しなく稼動し、大規模な再開発が進んでいる今、街が変わりきってしまう前に写真におさめておきたかったのだ。

池野:音楽とか服とか、今自分の周りで起こっているいろいろなことを10年後に振り返ってみると、「2017年って、こういう年だったな」って、大事に感じると思うんですよ。普段からできるだけ、後々振り返ったときに大事に感じるだろうなって思えるものを撮るようにしています。

10代の頃は、周りからよく「今しか撮れない写真だよね」とよく言われていて、それが自分ではわからなかったんですけど、今はわかる。そのときの状況も感覚も、怖いくらいすっぽり消えたり、変化していってしまうことがわかったんです。

「見えていない何かを写すんだ」と信じ込む気持ちみたいなものが強くなってきた

幼い頃から何かを作ることが好きだったという池野が、日常的にカメラを持ち歩くようになったのは、2010年に大学に入学してから。学内でできた初めての友人で、現在、写真家として活躍する松藤美里と出会ってからだ。機材やフィルムの情報をシェアし、お互いを撮り合い、2013年に開催した初めての展示のタイトルは『おたがいの写真展』。「ひとりではしないけれどふたりなら」と、写真を撮る以外にZINEを作ったりDJをしたりと、「BOMB COOLER(ボンクラ)」というしゃれのきいたユニット名で、一時期は遊びのようなノリで活動していた。

『おたがいの写真展』イメージビジュアル

2012年、『TOKYO ART BOOK FAIR』でZINEやステッカーを自己紹介代わりに渡していたときに突然「写真家」と名乗りはじめるようになり、その数か月後、写真をはじめ音楽やパフォーマンスなどさまざまな領域で活動するアーティストの花代のアシスタントになるチャンスを知人の紹介で得た。

池野:ちょうど花代さんが『ベルリン hanayos saugeile kumpels』(2013年)という写真集を制作している時期で、ネガを探したり、メダカに餌をあげたり、娘の点子ちゃんと遊んだり。誰でもできるようなことをやっていたんですけど、そんな時間のなかで花代さんが写真の技術以外のことをいろいろ教えてくれたんです。それが大学2年から3年にあがるときですね。

大学卒業と同時に花代のアシスタントを卒業。スクールやフォトスタジオで技術を学ぶという選択肢もあるなかで、独学でやっていこうと決めたのは、花代が専門的に写真を学んでいないことも大きく影響しているという。花代の作業場である事務所や自宅に通い、同じ空間で時間を過ごすなかで感化された部分もたくさんある。

池野:花代さんは、日本舞踊やK-POPのダンス、最近だとコーラス団だったり、いろんなお稽古をしています。家族や植物を大事にして、七夕になったら笹を出して、必ずお願いごとを書いたりもする。そういうところが大好きだし、すごく素敵だなって思うんですよね。花代さんにはそういった穏やかさや豊かさがあるから写せるものがあると思う。花代さんの写真や撮影のスタイルを見ていると、技術や頭脳的なものよりも遥かに感覚的なものに委ねていて、そういうところから「花代マジック」ともいえる奇跡的なものが写せているんだと感じています。

私も花代さんのそういうところから影響を受けて、写真を撮るときには魔法を起こせると信じ切るようにしていて。「見えていない何かを写すんだ」と信じ込む気持ちみたいなものが強くなってきている気がします。

その瞬間の感覚に任せた写真とか、瞬発力に頼った写真はもう終わりにしようって思った

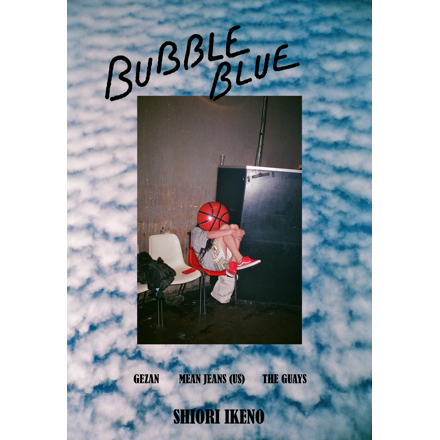

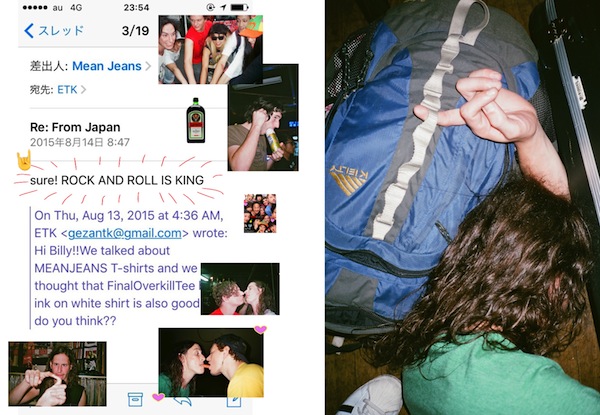

昨年は、池野が親交の深いGEZAN、THE GUAYSと、アメリカのバンドMEAN JEANSで行ったツアーに密着した『BUBBLE BLUE』、近年撮りためた作品からセレクトした『SILENT SUN』、スケートシーンで活動する大山マリモとの共作『SPICY PROOF』と、3冊の写真集やZINEを発表したが、それらの制作をきっかけに、これまでとは違う表現を探し始めた。今、変わり目にいると池野は言う。

池野:去年、たくさんかたちにしてみて、その瞬間の感覚に任せた写真とか、瞬発力に頼った写真はもう終わりにしようって思ったんです。未練はなくて、やりきったって感じですね。

『BUBBLE BLUE』(2016年)より

今、起きている楽しさをかたちに残す。そんなシンプルなスタイルから、池野の言葉を借りれば「奥行きのある表現」をする作家と出会う機会に恵まれたことで、自分の表現そのものがそちら側に引っ張られている気がするそうだ。

池野:たとえば、『i-D』の記事でもご一緒した青葉市子さんの歌は、到底私にはまだ届かないような表現の次元で響いていて、身体も小さいのに被写体としても圧倒的に強くて、カメラを向けても怖いくらいまっすぐ生の視線で見てくれる。表面的な感覚で撮るには全然届かなくて、この撮影は自分が変わっていく大きなきっかけとなった気がします。そういう人たちと出会った体験を経て、もっと自分の手が届かない次元のものにチャレンジしなきゃダメだなって思うようになりました。表現の次元を深めたい。

もともとドキュメンタリー写真が好きだったこともあって、今までは演出することを避けてきたけれど、自分の中からイマジネーションが出てくるのを待ってるだけじゃなく、演出して作り出すことをしてもいいんだって思うようになったのは大きな変化ですね。今は、「オーヴ」というシリーズを制作しています。オーヴは、日本の心霊用語で、心霊写真に写る光の玉を指す言葉。目に見えないものを写真に写すという意味でこの名前をつけたんですけど、霊を写すこととほとんど同じような作業だなって感じています。

世の中のネガティブな現実もすべて飛び越える力を持った作品を作るために

取材中、池野は数回「自分には力がない」という言葉を繰り返した。今までの作風からイメージしていた池野と、目の前の池野に開きがあるような気がして、正直意外だった。聞いてみると、表現に対する欲がなくなったことはないものの、仕事で愛のない対応に直面すると、それを流すことができずに傷つくことも多かったのだそうだ。

池野:表現というものをすごく神格化してるので、そこを仕事と割り切られた対応をされてしまうと傷ついてしまうこともある。写真1本でやっていくには、そこを乗り越えないといけないけれど、「もういいや」って思いそうになってしまうときがあるくらい。

でも、表現の世界のすごいところって、世の中のネガティブな現実もすべて飛び越えたところで、誰かの世界を大きく変えるような可能性を持っているところだと思う。私ももっと、そんな影響力を持った強い作品を作っていきたいです。

- 2

- 2