She isで先行公開がスタートした、女優・モデルの南沙良とイラストレーター・漫画家のごめんがコラボレーションした「頭の中の女の子」がテーマのショートショート全4話。公開を祝し、過去の『yom yom』で掲載していた南沙良のエッセイ「届かない手紙を書きたい」を順次公開します。

夜中に目を覚ましてしまうことが、時々ある。

その日は、空腹で目が覚めた。

それまで見ていた夢の内容もなんだか思い出せずにもやもやして、もう一度眠りにつこうと布団にもぐったけれど、空腹から来たゆるい吐き気が気持ち悪くて、仕方なく布団から離れて台所へと向かった。

一番近くに置かれていた鮭おにぎりとコップ一杯の水を一気に胃のなかに流し込むと、さっきまで襲っていたあの気持ち悪さがだんだんと消えていった。

吐き気も完全に引いて、そろそろ布団に戻ろうかと思ったけれど、嫌な目覚め方をしてしまったせいで眠れそうにない。

仕方ない、しばらくここでぼうっとしていればすぐ眠くなる、そう自分に言い聞かせて目の前にある時計を見つめてみる。

夜は、時計の針の音がよく響く。かつかつと鳴っていて、女の人のハイヒールの音に似ている。

針の音に耳を傾けていると、なんだか不思議な気持ちになっていく。

私ひとりだけが時の流れから宙吊りにされているような、そんな感覚。

これが世に言う深夜テンションというやつか?とも思ったが多分違う。

気が付いたら、時計の針は3時を指していて、どうやら20分も時計とにらめっこしていたらしい。

自分が怖い。

いくら経っても眠気に襲われそうにはないので、私は眠ることを諦め、元気に不摂生をしてみることにした。物は考えようだ。

私はカウンターに置いてあった食パンに手を伸ばした。せっかくこんなにたくさん時間があるのだから、普段とは違うことについて考えたい。

そう、例えば。

私は冷え切ったパンの耳をかじりながら考えてみた。

これまでの日々を振り返ってみたとき、私の側にはいつも彼女たちの存在があった。

不安な時や孤独を感じる時は、彼女たちが私の名前を呼んでくれた。

もし、彼女たちがいなかったら。私はずっと私のままのつまらない女の子だったし、私の生活はこんなに潤っていなかったと思う。

彼女たち、というのは、私の頭のなかに存在している大勢の女の子のこと。

頭のなかに女の子がいる、なんて言うと色んな人に頭の心配をされるからあまり言わないようにしているけれど、なんせ本当に存在しているのだから致し方ない。

記憶を辿ってみれば、私は小さい頃からひとりで遊ぶのが好きな子だった。

お友達と元気に追いかけっこをしている同世代らしい女の子を横目に、ひとりレゴや折り紙で架空の女の子を形作っては、病弱だった私の代わりに草原を走らせたり、人形に可愛らしい洋服を着せては、王子様登場の定番プリンセスものからアンデルセンまがいの空想劇まで想像したり、形のあるようでない女の子たちと遊ぶことが大好きな子供だった。

思えば、この頃から女の子に対して強い憧れを抱き、自分の中に常に理想の女の子像が存在していて、その理想に近づこうと必死だった。

憧れやコンプレックスが、頭のなかの彼女たちを生み出したのだと思う。

私の好きは私だけのものだったはずなのに、いつからか他人からのまなざしや期待が私を支配し、私の好きはコンプレックスへと変わっていった。

かつてはキラキラ輝いていたものが黒い塊となって私の心の真ん中に常在し始めたのだ。

それを消化するために、彼女たちを作ったのだ。

公園の滑り台の天辺から眺める橙色の夕焼けを世界一綺麗だと感じたとき。

雨の日。外の音に耳をすませて、湿った土の匂いを感じたとき。

薄く開いた右目で流れる風景をぼんやりと眺めているとき。

緊張や重圧で押し潰されそうになるとき。

私の中の行き場のない想いや感情が溢れ出すとき。

ぽつりと、言葉が頭のなかに浮かぶ。そこには、私を苦しめる言葉もあれば、慰めの言葉もある。

きっと、彼女たちがかわるがわる私に話しかけてくれているんだと思う。

彼女たちの言葉は私の言葉でもあるけれど、誰かにもらった言葉だと思うと随分心が軽くなる。

彼女たちは常に私の心の中に存在していて、心や環境の変化とともに日々寄り添い変わってゆく自分の一部でもあり、私自身でもある。

それなのに、私は彼女たちの顔や姿を見たことが一度もない。

気配や、時折届けられる言葉で、存在を確認することは出来るけれど、私が感じるのは彼女たちが女の子であるということだけ。

彼女たちはどんなメイクやファッションが好きなのか。考えてみたことは何度かあるけれど、それが分かってしまったら、今まで彼女たちと作り上げてきた距離感や温度が変わってしまうような気がした。

それでも、ある時彼女たちが身に付ける服や小物を作りたいと強く思うようになった。

自分ではなく彼女たちに向けて作ることで、私は私の中の黒い塊を消化することが出来る。それと同時に、その瞬間の彼女たちの存在を証明できるとも思ったのだ。

フリルやレースがちりばめられたワンピースや瞼に乗ったキラキラのラメ。私は彼女たちへ贈り物をする度、自分のことを理解する。

きっと私の心の真ん中に常在している黒い塊が完全に無くなることはないけれど、彼女たちが教えてくれたあのときめきだって無くなることはないと思うから。

私は憧れることを諦めずに、形に残し続けたい。

彼女たちは、私自身が忘れてしまったことや、今気付くべきチャンスの種を拾い上げて、私に伝えてくれているのだろう。

私が私でいられるように。

これからも、私が私のことを幸せにする。

難しいことを考えるのはあまり得意じゃないのだけど、おかげでそろそろ眠たくなってきた。

おやすみなさい。

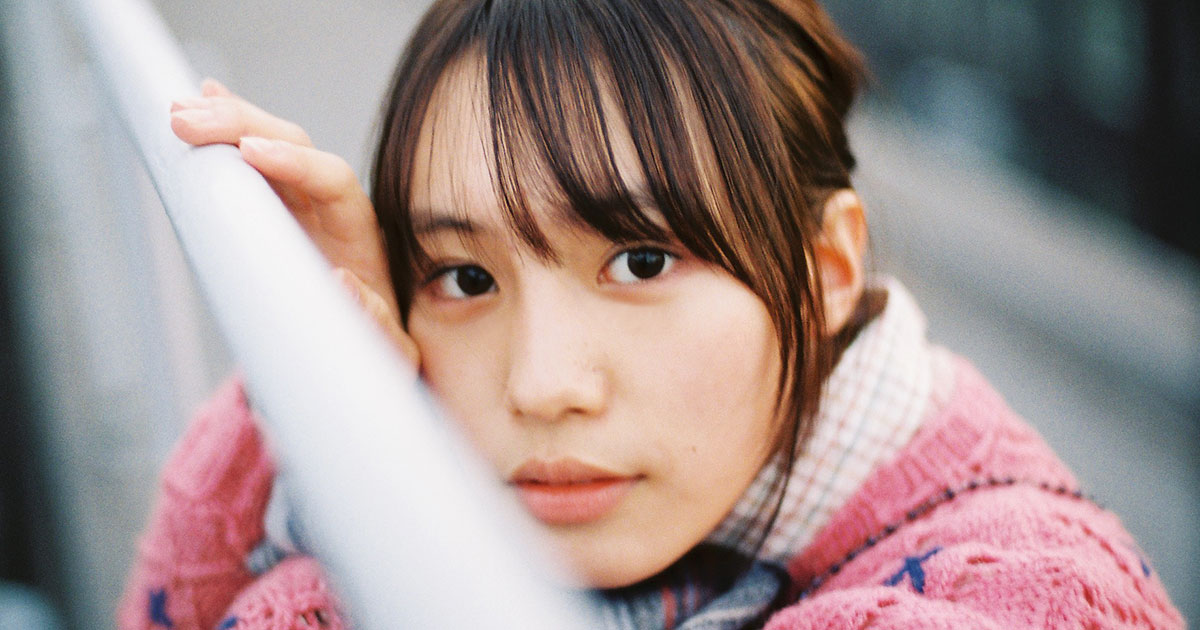

Photo

(Photo by Sara Minami)

1

大粒のラメを乗せるのも、ラインを引くのも、私が私じゃなくなっていくみたいでドキドキする。

2

パンチニードルに挑戦するのは初めてで、完成にとても時間がかかったもの。手触りが最高。

3

自分の頭の中でイメージしていたものをスケッチに広げるのは楽しい。