音楽家・永原真夏さんは、言葉から歌をつくるのだといいます。SEBASTIAN Xとしても活動する彼女のソロ初のフルアルバムとなる『GREAT HUNGRY』では、1曲目の“ダンサー・イン・ザ・ポエトリー”で楽曲に先行して活版印刷で組んだ歌詞を発表するなど、「詩」や「言葉」に重きを置いた音楽の届け方にも挑戦。そんな彼女が大切にしている「言葉」に、より一層考えをめぐらせてもらうべく、時を同じくして開催されている『谷川俊太郎展』(@東京オペラシティアートギャラリー)を観てもらい、詩と言葉の可能性を広げ続けている詩人の言葉に触れて心に浮かんだ新しい言葉を聞きたいーーそんなふうに思って今回の取材をはじめたのでした。

そこで見えてきたのは、詩とは、言葉とは、そして音楽とは、私たちの日々の生活にとってどんな存在なのか? ということ。それを問い続ける彼女が到達したのは、大人の世界にあるつまらないボーダーへの怒り、「葉っぱを集めようよ」という遊びへの提案。もっと素直に、すこやかに生き方を変えてゆくための方法について、聞きました。

言葉は柔らかいけれども、権威には反抗的。谷川俊太郎さんのそこに共感する。

─『谷川俊太郎展』をめぐってみて、いかがでしたか?

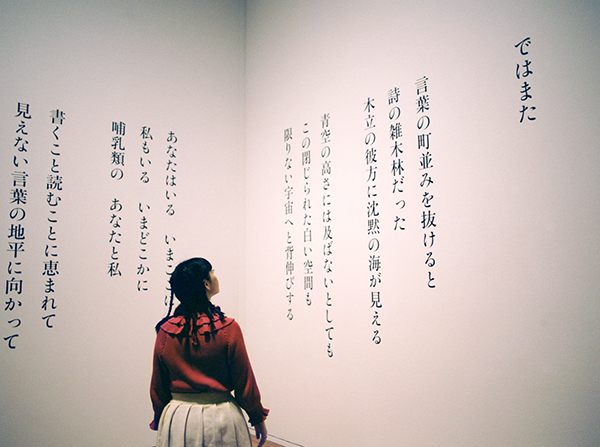

永原:谷川さんの詩はもともと好きでしたが、展示方法がすごく面白かったです。大きく刷られていたり、立体になっていたり、映像になっていたり、非日常的な空間でしたよね。

永原真夏さん/『谷川俊太郎展』では20行からなる「自己紹介」の詩に沿って、20のテーマごとに谷川俊太郎さんにまつわるものごとを展示している

永原さんはこの日、スタイリストである谷川さんの孫・谷川夢佳さんともゆかりの深いブランド「otonacium」の衣装を着てきたとのこと

永原:私は谷川俊太郎さんの詩をすべて読んでいるわけではありませんが、『世間知ラズ』(1993年)という詩集がバイブルなんです。18歳のときから、家出をしたり、彼氏と同棲したり、その家から逃げたりするすべての過程で、ときには「うわあああ!!!!!」って泣いたりしながら、ずっと持って行っている大事な詩集。展示を観ながらその詩集の存在を思い出しました。

─どんなところが特別なのですか?

永原:今回の展示のテーマとも重なると思うんですけど、谷川さんは、詩人であるということに常に疑問を持って生きていて、「俺は詩人だから」というスタンスはとらないんですよね。自分にも外の世界に対しても、すべてに「〜なのかなあ?」っていう問いをもっているように感じます。だから受け取る側も、いわゆる「詩を読んでいる」という感覚にならず、すっと言葉が入ってくるんじゃないかな。

私は軽音楽という、娯楽でもアートでもない、オルタナティブなものをやっています。そういう何のカテゴリーにも入りきらないものをやるなかで、「じゃあ何をもって自分はアーティストなのか?」ということを考え続けるのが、アーティストだと思う。谷川さんは、それをずっとやっている人ですよね。

─たしかに、「詩はこういうもの」「アーティストはこういうもの」って答えを出してしまえば楽になれるのかもしれませんが、そこをずっと問い続けているからこそ、時代とともに淘汰されずに、詩の世界をひっぱることができているのかもしれません。

永原:谷川さんは権威に対して、言葉は柔らかいけれども、反抗的ですよね。谷川さんの詩を読んで、そこに一人で立ち向かうってことが何よりも大切なんだっていう気持ちがより強まりました。歴史的な価値や社会的なヒエラルキーに関係なく、日々のなかにあるささやかな、こまごましたものを集めるという価値観を大切にしているところも、すごく素敵だし共感します。自分にとってそういう人がいるという感覚は、大切なお守りみたいになっているなって。

明確に「大人」ということを意識するようになったときに、「なんだよ、つまんないの!」ってくさくさしたんです。

─この春、永原真夏として初のソロアルバム『GREAT HUNGRY』をリリースされますが、そのコメントが興味深くて。永原さんは普段、もちろん陰の部分を持ちながらも、陽のパワーが強い印象ですが、今回は「ファック ユア ボーダー!」という一言があったり、つまらない大人に対する提言があったり。さきほどの谷川さんにも通じるような、柔らかい反抗精神みたいなものを感じました。

永原:なんだか、最近あんまりおもしろくないなって。何がおもしろくないのか、はじめは漠然としていてわからなかったんですけど、アルバムをつくっている過程で「くさくさしてるな、怒ってるんだな」っていうことに気づいていって。

永原真夏さん

アルバムができました。とっっっても、自信作です。

「ファック ユア ボーダー!」の精神ゆえ、打ち込み、フォーク、ロックなど、骨組み的にはジャンルは多岐に渡ります

が、これは、まごうことなきわたしのパンクです。

飯屋の話と仕事の愚痴とキャリアの話しかできない大人にはなりたくないし、立場やイメージで態度を変えたりする

人間にはぜーーーーーったいに、なりたくない。

そんな盛んな反骨精神とめきめきわいてくるエネルギーに、遊びとファンタジーのリボンを蝶々結びしました。

孤独な君を、この音楽でぜったいに孤立させないぞ。

君の孤独のためだけに鳴らします。

タイトルは「GREAT HUNGRY」。

なにかにつけて大食漢だからです。

<永原真夏『GREAT HUNGRY』コメントより>

『GREAT HUNGRY』(Amazonで見る)

─何に対して、くさくさしていたんですか?

永原:今、30歳なんですけど、20代後半から30歳にかけて、自分も含めて明確に「大人」ということを意識するようになってきて。そのときに「なんだよ、つまんないの!」って思ったんですよね。言葉にすると、どうしようもないくらい、すごく子どもっぽいんですけど……(笑)。

もちろん、それぞれの人が、どんなふうに歳を重ねてもいいと思います。でも自分自身の正直な気持ちに立ち返ったときに、私はずっと「公園」で遊ぶのが好きな人間なんですよ。葉っぱを拾っていれば、楽しいし、幸せなんです。だけど、同じ年頃の人たちを見ていると、「もう誰も葉っぱを拾わなくなりそうだぞ……」っていう予感がこの2年ぐらいあって。

─「葉っぱを拾わなくなる」というのは、具体的にはどういうことでしょう?

永原:同世代の人たちの興味の対象が、高級なグルメや旅行、みたいなものに狭まってきて、それはそれでいいんだけど、もっともっと多様性があってもいいのにな、と思うことがあって。例えばどんなにささいなことでもいいから、その人の好きなことを話して、共有したりとか。仕事に関してもそうで、「でも会社的にこうしなきゃいけないから」みたいに、個人よりももっと大きなものに左右されることが前よりも増えているなと。

もちろん、「私がいつまでも子どもなのかもしれない」と思ったことは何回もあるんです。多くの人が、そうやって一歩一歩進んでいくことに、いいも悪いもないのだけれど、どこかで自分のなかにある疑問に気づいて、「私自身が選びたい生き方はなんだろう?」と考えたときに、自分にとっておもしろいことは、年齢を積み重ねていった先にあるものよりも、子どもの頃からずっと続いている遊び場のようなもので、そこにワクワクするんだなと。それで今回は、永原真夏のソロということもあって、自分の理想を詰め込みたかったんです。

- 1

- 3