人は、その個人が持っている「言葉」で世界を捉えています。ならば、その人をつくるルールというのは、「言葉」でつくられているのではないか。だとすると、自分のなかの「言葉」の幅をどう広げ、どのように使っていくのかということが、その人の生きていくルールをつくっていくのかもしれません。

She isの1月特集「これからのルール」では、最果タヒさんに詩を書いていただき、佐々木俊さんがデザインをした「詩の水筒」をつくりました。多くの人がSNSを使い、「見られている」状況で言葉を発信することが当たり前になったいま、「わかりやすい言葉」や「他人が定義づけた言葉」をそのまま使ってしまうことも少なくない状況において、自分の言葉で語る人が増えたらいいと語る最果さんと、最果さんの詩を、デザインによって本の外の世界に出してきた佐々木俊さんに、「自分を簡単にして、他人に差し出さない」ための言葉の探し方について聞きました。言葉を使って考え、書き、読み、話す、いまを生きる人へ。

人をがんじがらめにして、苦しめるタイプのルールは、他人が定義づけしてしまった言葉を、自分の中で咀嚼せずにそのまま使ってしまうことから生まれる部分がある。(最果)

─最果さんは「ルールは言葉が作ると思っています」とおっしゃっていましたが、なぜそういうふうに思うのかというところからまずはお聞かせいただけたら。

最果:人をがんじがらめにして、苦しめるタイプのルールって、他人が定義づけしてしまった言葉を、自分の中で咀嚼せずにそのまま使ってしまうことから生まれる部分があるのではないかと考えていて。それを繰り返しているうちに、自分が世の中に乗っ取られていくみたいな感覚になるんじゃないかなと。

私が詩を書く理由にもつながっているのですが、昔かっこいいなと思った言葉は、書いた人が言葉をアップデートしながら書いていると感じるものでした。それで、自分も書いたり、読むことが面白いと感じるようになったけれど、それまではむしろ言葉が苦手で。空気を読んで、他人が望むことを語り続けるのがとても苦痛でした。

誰かによって定義づけられた言葉をそのまま使ってしまうほうが便利だし、既存のシステムに従えるから楽なんですよね。ただ、それって自分を「世の中にとって都合のいい存在」に変換していくことでもあるので……。そうするとだんだん、自分や他者を「一人の人間」として捉えられなくなり、立場や性別や年齢といった「言葉」で区切られた部分だけで、決めつけたり否定したりしてしまうのではと思います。

ただ、言葉を使うってとても怖いことだけど、その恐ろしさを取り除けるのも言葉の力だと思う。言葉は本来自由なもので、自分が見つけた言葉を、自分の思う形で扱うことができる、自分自身の手で言葉を変えていける。そのことに気づいていく行為が、書くという仕事、読むという営みなのかなと思います。

最果タヒさん、佐々木俊さん

─今回、She isの「これからのルール」という特集でMembersの方々にお送りする水筒に詩を書いていただきました。どういうことを考えて、この詩にとりかかりましたか?

最果:新たなルールを自分たちで見つけていこうという、このテーマはとてもいいなと思いました。ルールというのは、社会を円滑に動かすために存在する側面が大きいです、便利さ、文明と直結しているとも思う。だから、まず既存のルールをリセットするところからはじめられたと思って、自然なものーー森を書こうと思いました。あとは、私にとっては「詩の本質」でもあるのですが、やはり「既存の言葉のイメージを踏襲せずに、閃くままに書く」ということを大切にしました。

あとは、詩の中の「死に方を知らない、生き方を知らない、『きみも知らない?』と尋ねた途端、誰もがすべてを知るのだろう」という部分は、さきほども話したような、「発言することで自分の人生を定義づけてしまう」ことから出てきた言葉です。それを超えたところにあるものへと、向かっていくように書いていたと思います(She isのMembers限定で読める「水筒の詩」はこちらから)。

─最果さんは、「自分一人で言葉を作ることはできないし、たくさんの人が用いた言葉を借りてくるしかありません」ともおっしゃっています。借り物の言葉を使いながらも、「自分の言葉を見つける」とか「自分を定義づける」ってどういうことなのかな? と。

最果:借りるときの言葉そのものは、実はまだ定義づけされてないんですよね。同じ言葉を使っても、実はそれぞれ少しずつ違う印象や意図を持って使っている。愛という言葉に嬉しくなる人、怖くなる人がいるように。だけど、言葉が社会の要素として、「統一した意味で使いましょう」となってしまったとき、言葉のその揺らぎは消えてしまう。使うその人がその言葉をどう思うか、よりも、社会的にその言葉はどういう意味を持つか、で、言葉が判断され用いられるようになるんです。そのとき、言葉は人を縛るし、息苦しいものになると思っています。

本当はたくさんの人が違う意味で用いるからこそ、言葉は面白いと思います。そうやって変化し続ける、うごめき続ける言葉の海に、私は身を任せるように書けたらいいなと思います。そうすれば、固定観念や先入観を超えて、その人さえ知らないその人の曖昧な感覚にまで、言葉が届くと思っています。

詩のような言葉を嫌悪する雰囲気があるから、自分の言葉で語る人がより減っていく。(最果)

─佐々木さんはこの詩を受けとって、どういうふうにデザインしようと考えましたか?

佐々木:僕が最果さんの詩を扱うときにいちばん気をつけているのは、その詩の翻訳的な絵柄や、挿絵的なものにしないということで。もちろんいただいた詩をちゃんと読むんですけど、デザインするときにはそこから離れて、まずはかわいかったり、かっこよかったり、気持ちよく読めるかっていうことを考えるんです。

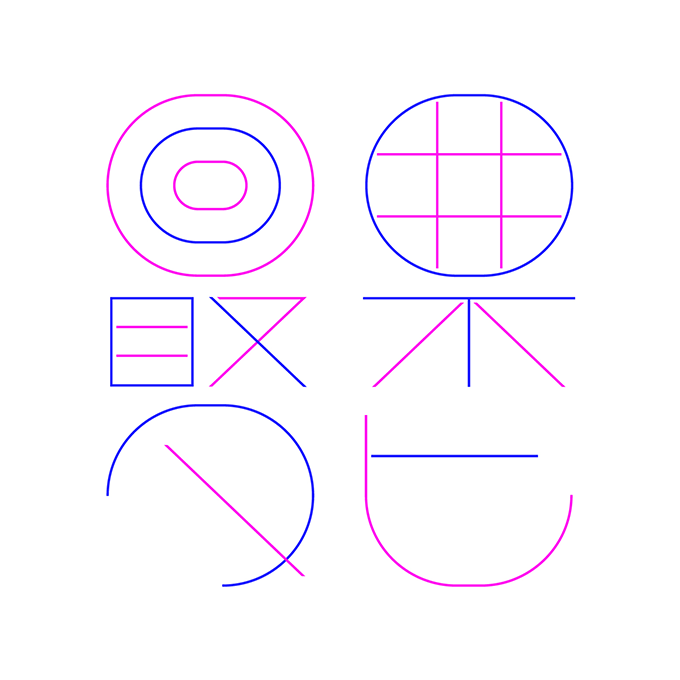

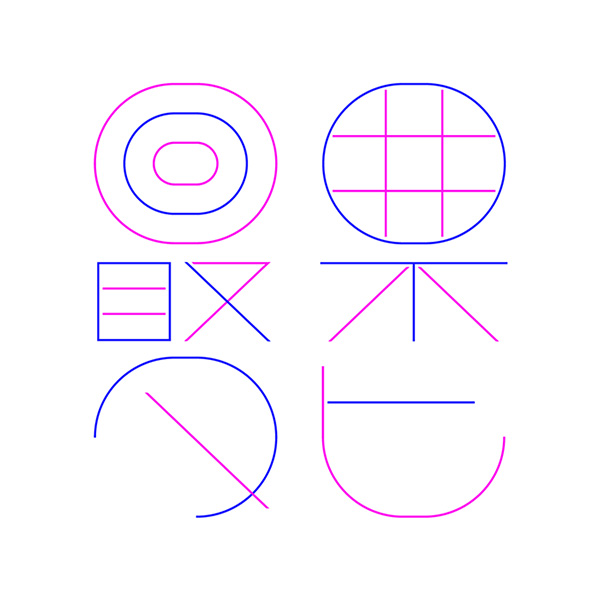

最果タヒさんのロゴも佐々木俊さんが制作

最果:佐々木さんのデザインってエゴがないですよね。

佐々木:あ、そう?(笑)

最果:うーん、作風の芯としての「エゴ」はもちろんあると思うんですけど……。デザインって不思議な仕事じゃないですか。0からつくるんではなくて、言葉だったり絵だったり、入れる要素があり、既に用意されたはじまりがある。それでいて、それらを綺麗に揃えるだけではない「なにか」がデザイナーには求められている。

私は佐々木さんに初めて依頼したとき、「すごい人だ!」と思ったからお願いしたのですが、その「すごさ」、要するに作家性みたいなものを、「はじまり」が既に用意されている状態から組み立てるのが不思議です。白紙から絵を描くのではない、という感じ。佐々木さんのデザインは、それでも、「すごさ」のためだけにつくっているのではなくて、お渡しした言葉、はじまりの部分が軸にちゃんとあるのがわかる。それでいて、すごさももちろんあって。

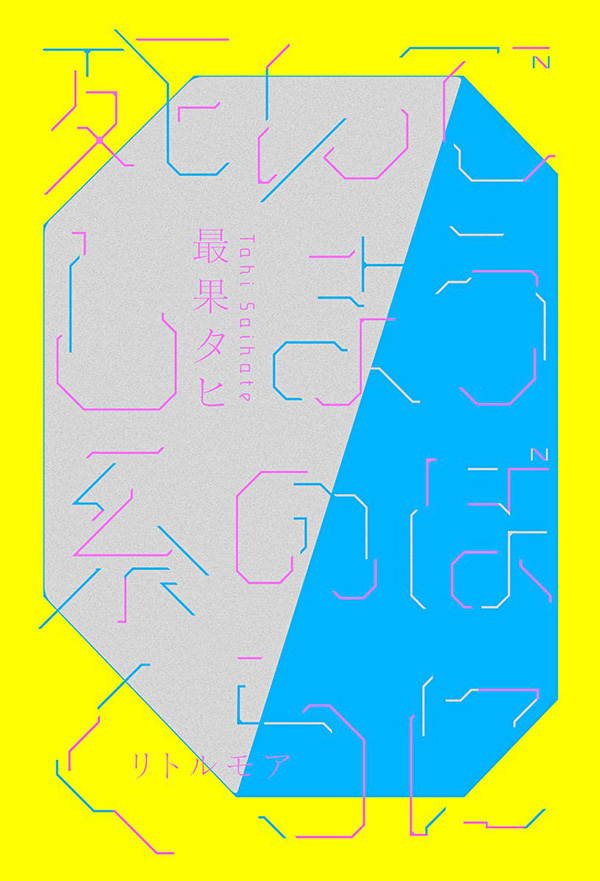

佐々木:僕は、自分がこうやりたいっていうよりも、こんなデザインが世の中にあったらいいな、ということをやりたいんです。最果さんと最初に仕事をしたのは、『死んでしまう系のぼくらに』(2014年)という詩集だったんですけど、本をつくるのもはじめてのことだったので、「詩集コーナーにこんな表紙の本があったら面白いな」というところからはじめて。

最果タヒさんの詩集『死んでしまう系のぼくらに』。当時最果さんが佐々木さんのTumblrを見ていて、指名したそう。佐々木俊さんによると「派手派手で、物理的に光っているような、眩しい本にした」とのこと。

最果:打ち合わせしたとき、ほとんど希望やイメージは伝えなかったんですが、唯一「詩集っぽくしないで」って言った気がします。それは「変に気を使わないで」っていう意味で。「好きにして」って言ったらたぶん困ってしまうだろうから、それをどうやって自然に伝えよう? と前日から考えて(笑)。

佐々木:それはいちばんいい伝え方をしてくれたかも(笑)。その言葉を聞いたこともあって、本を持ち帰った読者が、自分の本棚に置いたときに誇らしいか、ってことをいちばん大事にしようと思ってつくったんです。絵と言葉の距離感というのは、近づけるのも簡単だし、突き放すのも簡単なんだけど、その距離感をどのあたりに置くのかを意識しています。それを言語化するのは、難しいんですけどね。

─おふたりは、詩とデザインでさまざまなグッズをつくったり、最近ではHOTEL SHE,KYOTOで「詩のホテル」をつくったり、どんどん詩の読まれ方を更新されているように思います。

佐々木:最果さんは、本の中だけじゃない詩の読まれ方をずっと考えているし、それをやっていますよね。僕が詩を本の外に出してデザインで伝えていくときに、詩の持つエモーショナルな部分を、そのままエモーショナルなやり方で伝えないというのは意識してます。「ほら、エモいやろ!」とはしない(笑)。

佐々木俊さんのアイデアが実現して完成したHOTEL SHE,KYOTOの「詩のホテル」(撮影:延原ユウキ)

「詩のホテル」(撮影:延原ユウキ)

最果:詩の言葉自体、人によってはグロく見えてしまう部分ってある気がするんですよね。今回、詩の水筒をつくりたいと言われたときに、「詩の水筒って……大丈夫かな?」と思ったんですよね。たとえば机の上に置いたときに、「え、あの子の水筒、なんかすごい書いてある……!」みたいなことに……。

一同:(笑)。

最果:それは結構心配でした。ふだん詩のグッズをつくるときって、部屋に置いたり、かばんにこっそりしのばせるようなものが多いんです。そういう場所が、詩は似合いやすいかなと思っていたし、自分の詩自体も、あまり風景に溶け込むようなものではないので。でも、佐々木さんと一緒につくれば大丈夫かなって。

─詩が持つ「グロさ」というのは、最果さんにとってどういう部分ですか?

最果:詩には物語がないので、自分との距離が掴みづらいというのが大きいと思います。書かれているものを、他人事として読めないというか、どうしても迫ってくるところがあって。「自分とは違う人の物語である」とわりきることができず、読んでも完結しない感覚が残ります。詩の言葉が、こっち側にきている感じに、ぎょっとするところがあるんじゃないかなって。

いまは空気を読んだり、SNSで支持されることを言わなければという風潮だったり、人から「見られている」ところで書く機会が増えていて。「わかりやすい言葉」や「わかってもらうための言葉」を使う方向に流れているから、どう受け止めたらいいのかを教えてくれない「わかりづらい」言葉にたいして、ある種のグロさを感じるというのがあるのかなと感じます。

だけど、詩のような言葉を嫌悪する雰囲気があるから、自分の言葉で語る人がより減っていくのだとも思うんです。それはつまり、誰かに定義づけされた言葉だけを使って、安全な場所だけで生きるってことですよね。私は、自分の言葉で語る人が、増えたらいいなと思います。だけどこのままだと、言葉というものが、どんどん窮屈なものになってしまうと思ったし、「詩が書かれている!」ってことを否定的に捉えるのも、やっぱり「詩」という言葉に与えられた「定義」を、自分で咀嚼せずに受け止めているからこそ、とも思いました。「これからのルール」として、この勇気ある企画に乗ろうと思ったんです。

- 1

- 3