谷中に住んでいて、年々増えて行く外国人観光客の姿をみると、なにが彼らを惹き付けるんだろう? と興味をもたずにはいられない。そんなところへ、25年間交流している編集者の友人であるエレン・フライスが、8歳の娘をつれてフランスから来日した。フランス人らしく、その旅行期間は3週間。自然がもっとも美しい時期、秋を選んでの来日だ。

エレン、娘のクラリッサと、日本に住む旧友のひとり、yoyoさん。

エレンはここ数年、90年代から持っていた服と、

南西仏の村で最近見つけた古着をミックスコーディネート。

この日は90年代のマルタン・マルジェラのピンク色のカーディガンに、色を合わせたレギンスで。

エレンの来日は4年ぶりだ。お互いが20代、30代のころは春と秋のファッション・ウィークに私がパリ出張をしていたから、今よりずっと頻繁に会っていた。私が15年前に出産して、エレンも8年前に出産してからは会うチャンスも減っていたが、2017年秋からはParallel Diariesというブログを二人ではじめて、今も続けている。お互いに編集者なので、互いの媒体に寄稿し合うという関係は、出会いのころから今までずっと続いている。私が『花椿』にいたころ、彼女が『花椿』にテキストを書いてくれたときを別にして、私たちの関係の特徴は、互いの媒体の仕事にたいして、金銭の授受が発生しないこと。私も無償でエレンの媒体に書き、エレンも無償で私の媒体に寄稿してくれる。これまで一緒にしてきた仕事に、トラブルがまったく無かったわけではない。むしろ、トラブルはたくさんあった。けれど毎回、なにかを一緒にする楽しさからそれを乗り越えてきて、私とエレンの関係は続いてきた。

今回は4年ぶりの、日本での再会。旅行前から日本好きのエレンが、ワクワクしていることが伝わってきた。これまでと赴きが違うのは、彼女と娘の二人旅であること。まだ8歳の娘のクラリッサは、私からしたら、とてもよくお母さんに付き合う良い子だが、それでもずっと一緒に旅をして、その間エレンが展覧会を二つも実現させ、たくさんの人に会ったり仕事をしたりしながら旅を続けるために、エレンもたくさんの工夫をしていたと思う。

東京にいるあいだは、縁があって原宿に滞在していた親子だが、日中はよく、谷中方面に遊びにきていた。なにをしているんだろうと思うと、「今日は上野駅のエキナカで2時間買い物していた」と言ったことがある。WiFiがつながり、レストランもショッピングする場所もトイレも揃っていて、こんなに便利なところはない、と思ったようだった。公園口ちかく、山手線のホーム付近にある、台所用品や衣料など、ちょっとしたお土産物を扱う店がお気に入りで、美しい色や柄のふきんを何枚も買っていた。

エレンが地下鉄千駄木駅におり立って、谷中で食事をしたり買い物をしていたことは数知れない。他の街でなくなぜこの街なのか? それはたぶん、何度も来たくなるお店を彼女が見つけたから。そしてもしかすると、デパートやショッピングモールのように長い時間室内にいるショッピングだけではなくて、お店に出たり入ったりを繰り返すことができる、散歩的なショッピングもできる谷中なら、小さい子供もあきることがなく、開放的に時間をすごせるからかもしれない。店と店を移動する合間に、その地域にすむ人の暮らしを垣間見れる路地の楽しさは、日本人が外国にいき「旧市街」を散策するときの楽しさに似ているのだろう。そしてエレンは、あらゆるものからきちんと美しいものを見抜く目をもっていて、日本人のセンスが大好き。だから、そんな彼女と一緒にいて、日本人の私もとても楽しくなってくる。

エレン・フライスの谷中のお気に入りスポット

SLOW

エレンが何度も何度も通った店。衣料品から台所用品まで、お店のセレクトにぞっこん。

http://www.slow-yanaka.com/

the ETHNORTH GALLERY

アジアの手仕事やテキスタイルを扱う店。とても気に入って、自分の個展の案内状をお店の人に手渡したほど。

http://ethnorthgallery.com/

朝倉彫塑館

彫刻家の住まい兼アトリエが美術館となって保管されている場所。偶然イスラエルから来日していたアーティストの友人親子ともここですごした。エレンは建物の雰囲気、とくに壁面のあしらいが好きだそう。屋上庭園にでることもできる。

http://www.taitocity.net/zaidan/asakura/

そのほかにも、おにぎりカフェの「利さく」、千駄木駅前にある「BUS STOP CAFE OL'66」、谷中銀座通りの、空き物件をリノベーションした小さな店の集合体「Things.YANAKA」もきになっていたようです。

エレン・フライスとの交流できになっていたことがある。登場したばかりのアート雑誌『Purple Prose』の編集者として知り合った彼女が、パリ市立現代美術館(1994年『l'hiver de l'amour』展)やポンピドゥセンター(2000年『Elysian Fields』展)で大規模なアートのグループ展を仲間たちと成功させたり、町外れに空間の大きなスペースをかりてその場所を編集部にし、コレクション・シーズンにはファッション・ショーの会場などに貸していたこと。また雑誌自体もファッションをとりこんでどんどん影響力のおおきな媒体『Purple』になっていった様子や、そのなかで時折自分の写真も発表している様子をみていて、その「なにもないところに、なにかをつくりだす力」をアーティストのものと感じ取っていたことがある。ある日彼女に質問した。彼女の何度目の来日だろうか、京都を私が案内して一緒にあるいていた夜のことだった。

「あなたはいろいろなことをしているけれど、自分のことはなんだと思っているの?」その時の答えは「編集者」だった。これだけいろいろなことをやっていながら、あえて「編集者」と自称するんだ。それは私の常識からいったら、かなり驚くべきことだった。

そこからさらに時がたって、今年の彼女の来日にはひとつの目的として、最新の自分の表現活動を行うこと、があった。エレンのことだからどんな枠にもはまらないと思うが、今度こそは「アーティスト」として、一人の作家として、自分の展覧会を行う機会が訪れた。だがそれも、たくさんの仲間と表現の場をつくってきた彼女らしく、COSMIC WONDERの前田征紀さんとその仲間たち、という人々とのコラボレーションにより、かつて人が一緒にくらしていた服と、かつてエレンが一緒にいた人たちや訪れた場所の写真を、組み合わせた展示として実現されたのだった。

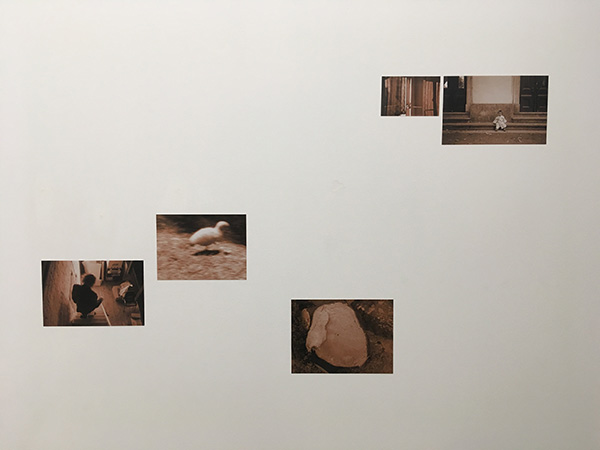

墨でそめた服のグレーとセピア色に変換された写真の茶色っぽい色が、真っ白い室内空間のなかで美しく呼応していた『Disappearing』展は東京の秋の9日間、表参道のCenter for COSMIC WONDERで開催された。かつて人が一緒にくらしていた服は、エレンが今自分の住んでいる南西仏の村のブロカント(古道具屋)やチャリティーショップでかいつけたもので、いわば不要品の山からみつけた掘り出し物。まさに「なにもないところから、なにかをつくりだす」エレンらしさがいっぱいにつまった展示だった。

©︎ Elein Fleiss, COSMIC WONDER

写真家の写真展、美術館やギャラリーでみるアーティストの展示より親密で(服というのはそもそも人の身体をおおって外気からまもってくれる、親密な存在だ)、身近で、そして美しい。エレンが書いた言葉によるメッセージと、つくりだしたイメージがともにある。それは「なんでもある時代に、あなたはなにを選択しますか? それは美しいものですか?」ということを問いかけてくる展示でもあった。

彼女の誕生日は、1968年4月15日。五月革命の年の生まれであることを、とても誇りに思っている。長年、エレンの生きざまをみていて、つよく思うことがある。それは、「自由」への希求。編集者として一時期、とても成功していたときに住んでいた街、パリを捨ててポルトガルヘ、そして南西仏のちいさな村へ引っ越すという軌跡を、彼女の人生は描いた。私は彼女ほど思い切った生き方はできないけれど、彼女に会うたびに、自分のなかにある自由への憧れが、共振していることに気がつく。もっと自分の感じることを大事にして、もっと自分のしたいことを実践していこう。そんな一歩を踏み出すことへの勇気を、いつもエレンにわけてもらっている気がするのだ。

©︎ Elein Fleiss