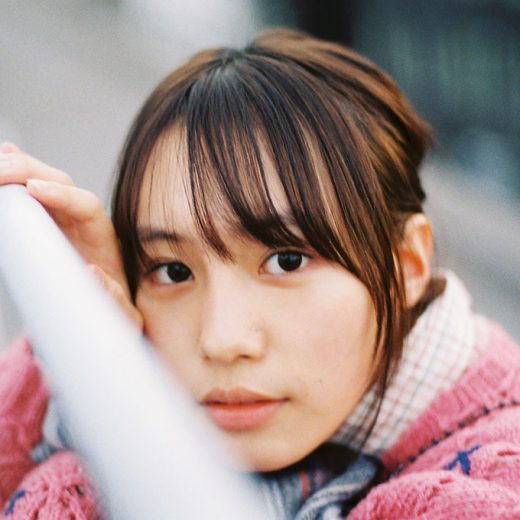

She isで先行公開がスタートした、女優・モデルの南沙良とイラストレーター・漫画家のごめんがコラボレーションした「頭の中の女の子」がテーマのショートショート全4話。公開を祝し、過去の『yom yom』で掲載していた南沙良のエッセイ「届かない手紙を書きたい」を順次公開します。

薄く開いた右目で流れる風景をぼんやりと眺めながら、壁にもたれかかる。

不思議だ。

電車に乗っていると、なにかの魔法がかかったみたいに眠たくなる。身体の重力は奪われて、瞼には重りがつけられる。おまけに絶対に寝過ごすオプション付き。もはや呪いといったほうがしっくりくるかもしれない。

厄介な呪いだね。

そんな劣悪な状況の中でも、私は何かを考えたくてうずうずしていた。

すっかり重たくなった瞼を無理矢理こじ開け、ふと前の座席を見ると、学校に向かう途中であろう制服姿の女の子が2人、楽しそうに喋っている。

それがなんだか眩しかった。何かについて考えたかったはずなのに、私はもう一度目を閉じてしまう。

聞こえて来る小さい騒音がやけに心地良い。

小・中学校と電車通学だった私は、友達とお喋りをしながら通学することが憧れだった。

けれど、学校には同じ方面の電車に乗る子が1人もいなくて、私は毎日1人で片道40分も電車に揺られていた。

当時、携帯電話を持っての通学が許されなかった私にとって、その40分をいかに楽しく過ごすかが最大の課題だった。

本を読んだり、景色を見たり、あやとりをして暇をつぶしていたけれど、私が一番楽しいと思えたのは人の名前を考えることだった。

途中で隣に座った人。ドアにもたれている人。

きっともう会うことのない人たち。

もしかしたらまたどこかですれ違うかもしれない人たち。

私はいろんな人に名前をつけた。

この人はどんな名前だろうと考える。そこからどんな性格で、普段どんな生活をしていて、今日はどんな朝ご飯を食べたのか。

そんなふうに想像を広げていくのが好きだった。

名前は、大袈裟に言ってしまえばきっと区別するための番号みたいなものなのだろうけど、なんだか、名前がその人自身を明確に表している気がするのだ。

人に名前をつける度、心臓がふわっと浮き上がる。そんな不思議な感覚になった。

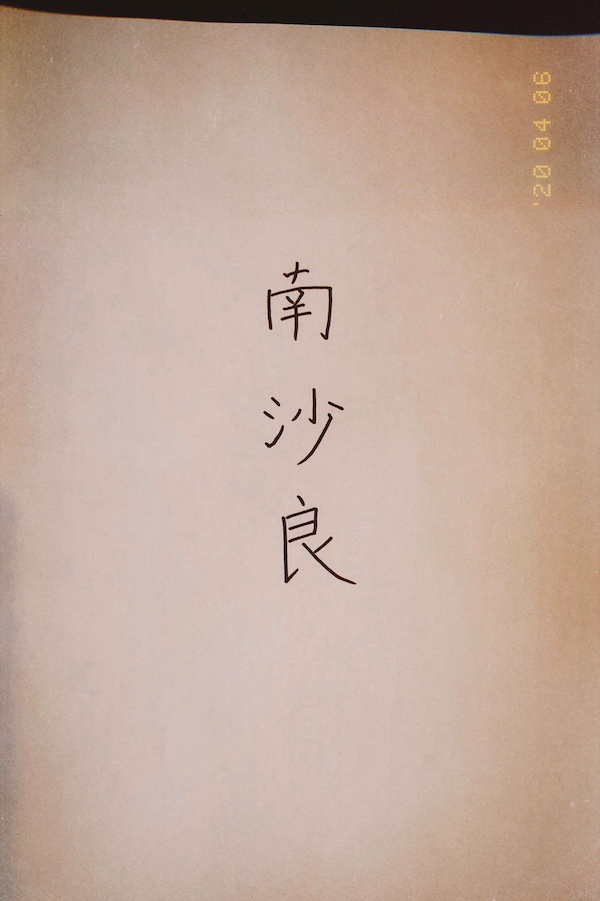

南沙良

これが私の名前。

芸名みたいな名前だね、そんな風に言ってもらうことが多い。

小さい頃、私はこの名前が嫌いだった。

勉強も運動も苦手で、いまいちぱっとしない。おまけにいつもヘラヘラしていたものだから、小学校ヒエラルキーのなかではほんの少しの息苦しさを感じながら学校に通っていた。

低学年の時は、「さるみたいな名前だね」とからかわれることが多くて、その度に私の心は恥ずかしさと悔しさでいっぱいになっていたけれど、気の弱かった私は笑って誤魔化すことしか出来なかった。

高学年にもなれば、名前をいじられることは無くなったけれど、ありがたいことに私にはいじられ耐性が付いた。この名前のせいでいじられキャラとしての生活が始まり、そこから脱却できないと思っていた当時の私は、何度も何度も名前を恨んだ。

この頃のわたしは、前にも後ろにも進まない自分に不満を抱えながらも、自分を許すことでしか自分を守ることが出来なかったのだと思う。

自分の名前に対して劣等感を抱かなくなったのは、ほんの最近のこと。

あるとき、

「南沙良って名前、すごくぴったりだね。」

こんな言葉を掛けてくれた人がいた。

そんなふうに言ってもらえることは初めてで、私はとても驚いたけれど、それと同時に胸に突っかかっていた何かがすとんと落ちたような気がしたのだ。

あの瞬間。

好きか嫌いかは関係無く、きっと私は、自分が「南沙良」であること、そしてそれが間違いではないことを確信したのだと思う。

とても単純な理由ではあるけど。

この世界に入ってから、良い名前だねと言ってもらえることが増えた。

今までコンプレックスと化していた自分の名前を誰かに褒めてもらうのは、なんだか心臓がむず痒いような、身体に巻かれていた縄が一本解かれたような、そんな感覚だった。

今でも、自分の名前が大好きというわけではないけれど、少なくとも今の私が在るのは「南沙良」という名前があったからなのではとも思う。

名前に引っ張られてここまで来た、というとかなり大袈裟な気がするけれど、「南沙良」として歩んできた道には、たくさんの思い出が詰まっている。あの短い、坂道のような場所で摘んだ言葉や、落ち葉や、出会いが今の私を形造っている。

どこにいようと、私が私であることを確認できる。それが名前だと思うのだ。

ふふ、悪くないかもね。

微かに聞こえていた彼女たちの喋り声が消えてしまった気がしてゆっくり目を開ける。

彼女たちが座っていたはずの席にはもう誰も座っていなかった。

窓の外から射し込む光が美しくて、思わず見入ってしまう。

そうだ。

わたし本当は、制服のままクレープを食べに少し遠くの駅まで寄り道したかった。

だけどつきあってくれる相手も場所も見つけられずに、腹いせに学校からの帰り道、わざと何駅か先まで乗り過ごした。

目的もなくただ電車に揺られている時間は、安心した。

あの時の私は、どこにでもない場所へ向かっていた。

窓の外に流れる景色は、あの時の私にとって揺るぎない永遠だった。

あのほんの隙間の時間に、窓から射し込んだ夕日に、私は永遠を写していた。

学校で青春の手触りなんてものを感じることはなかったけれど、あの時私を照らしてくれた夕日だけは信じようと思った。

彼女たちを見たときに感じたものは、きっと私がずっと信じていたものだった。言葉にする以前の、突発的ななにかだった。

そう思うと、自分の心に存在していた突っかかりがひとつ、柔らいだ気がした。

それから、電車を降りて改札を出た。

駅前の雑居ビルの今にも消えてしまいそうな電灯。

改札から商店街へと続く、季節外れのイルミネーション。

綺麗だなと思いながらも、ほんの少し息がしづらい気がして空を見上げる。

薄青に淡金の満月。

春の月だと思った。

電球よりずっと明るくて、眩しかった。

しばらく眺めていたかったけれど、夕飯の時間に遅れてしまう。

今までの自分が歩んできた道を振り返ったり、これから歩む道を考えたりすることは、正直面倒だ。

それでも私は、かぎりある永遠を作る努力をしたい。分岐した道を、自分自身で選んで歩んでいきたい。私はそんな、骨の折れる仕事をしたいのだ。

やがて景色も変わるのだから。

私は思い切り、地面を蹴った。

Photo

(Photo by Sara Minami)

1

夕日が写し出す風景を見ると、永遠をちょっと信じたくなる。

2

自分の名前が上手く書けず、小さい頃からずっと苦戦している。きっとこれからも慣れない。

3

3歳からどこへ行くのも一緒のかえるくん。赤いお洋服とマフラーが良く似合う。

4

散歩ついでにまるい月をカメラに収める。風が少し冷たかった。この季節と街が大好きだ。