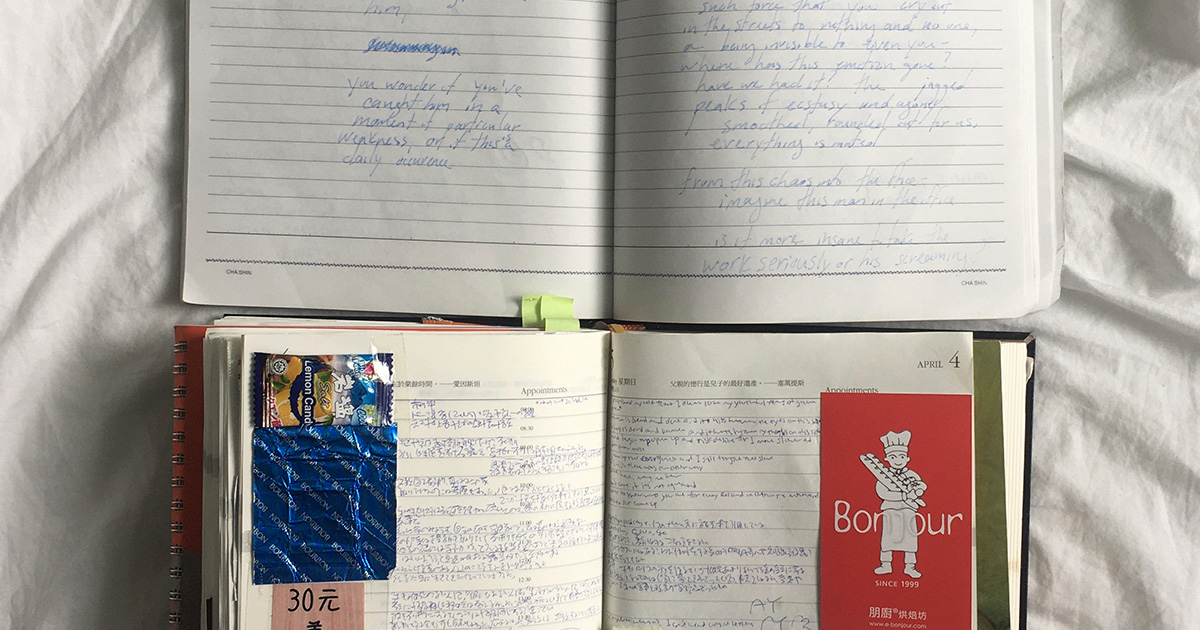

Text: Akari, Cullen Photo: Akari Edit: Yume Nomura

4月5日(日)

カレンが書いた燈里の日記

Today I woke up and before I did anything else I cancelled my shift at my part-time job. I didn't feel like it. It's not that I was feeling lazy or that I needed a break, in fact we had just had 4 days of national holiday. For what? Something... Anyway I didn't want to go to work because the sky very unequivocally was telling me not to: gray, wet, cold, and all at a time of year at which I'm used to waking up and from the moment I step out of bed until the time that night I get back in being assaulted by heat, sunshine, humidity. So yielding to the bizarreness of what I saw outside my window, I decided to do something equally unusual. I still had that ticket granting me unlimited access to the retro porn exhibition - which mysteriously keeps getting extended. Why when everything else - bars, clubs, museums, is closing, does a small room full of sexual paraphernalia persist? In the middle of the day, I didn't expect anyone to be there and there wasn't. Just me and the hundreds of international boobs of the past, and the one guy running the exhibit chain-smoking outside. What did I still need to learn from this imagery? "Victims of political torture: is there hope?" "See the girl with the mystery boobs"「同性戀之世界」In fact there's so much to learn from this. At least I realized this much later that day, long after leaving and long after waking up Cullen to do a podcast with Natasha. We had discussed skin, intimacy, becoming one being with another as we were before Zeus split our bodies in two as Plato wrote and Hedwig recited. The porn exhibit is showing us the most fundamental, enduring, indelible traits of humans: sex! It's been with us for all of human history and it's not going anywhere. Maybe that's why the exhibit refuses to close.

燈里が書いたカレンの日記

寒さで目が覚めた。毛布がベッドからずり落ち、腹が剥き出しになっている。雨の音がした。窓の外を見ると今日も空は灰色の厚い雲に覆われている。これが台北の春だとは信じられない。この湿っぽく肌にまとわりつくような寒さは一体いつまで続くのだろう。雨が降り込むのも気にせず、窓を開けて庭の植物や木々を見た。雨水を全身で受け止め吸い込んで生き生きと生い茂っている。木々の冷たい呼吸を感じ取る時だけ、私は亜熱帯圏で生活していると実感する。

午前中に大学の中国語センターで中国語の授業を受講し、午後は長い昼寝をするのが習慣になってきた。先週師大でコロナ感染者が出たことを踏まえて、私の大学も厳しい入校規制を設けた。カードの登録、マスク着用、体温検査、消毒を経ないと学内に入れず、入ってからも感染を防ぐためのルールが山盛りだ。正門前の列で待つ間、バンビの“4月の雨”を聴いた。"Drip, drip, drop"と繰り返し歌われる度、イヤホンの外側でも雨粒の落ちる音が聞こえた、ぽたぽた、ぽたり。

授業を終えて家に戻ると、ダイニングでウェイホンが仕事をしながらラヴェルの“水の戯れ”を聴いていた。アメリカからラヴェルの楽譜を何冊か持ってきた記憶が蘇り、本棚を漁って埃ごと引っ張り出した。楽譜にはタイトルの"Playing Water"の下に題辞としてアンリ・ド・レニエの詩の一文が引用してある。"The river god laughs at the water as it tickes him."

“水の戯れ”を好んで弾くピアニストは辻井伸行だ。以前この曲について「表現力が開花した曲」だと語っていた。幼少期から水の音が好きで、水に関する曲を気に入っていたそうだ。彼の弾く“水の戯れ”は、水の粒が鍵盤を飛び跳ねて遊んでいるような躍動感が楽しい。曲の後半は鏡のように静的な水盤を思わせる滑らかな弾き方に切り替えている。

辻井伸行は目が見えない。彼が水の音楽をピアノで弾く姿を想像して、"Notes on Blindness"というドキュメンタリー映画を思い出した。大学教授のJohn M. Hullはある日突然視力を失う。視覚的記憶や視覚的想像力を徐々に失っていく失望の中で、日記を音声で録音し、「見えない世界」と「内側の目」を発見していく。窓を開けて雨の音を聞くシーンがある。水の反響音で自分の周りにあるものの輪郭を捉えることができると気付く。映画では家の中までも雨が降り、John Hull自身にも雨が降りかかる。水音を聞けば世界の形や大きさや奥行きを立体的に感じ取れる。聆聽(耳を澄まして注意深く聞く、という意味の中国語)。視力のある人でも見えない、自分の背後にある物までJohn Hullには見える。視力を失ったことで自分自身の内側に閉じ込められた主人公が、外の世界に意識を向け始める。世界と再び繋がるきっかけとなるこの場面が好きだ。

"Bloom where God has planted you(置かれた場所で咲きなさい)"とキリスト教の神は言う。私達は皆それに従わず、各々の母国を出て台湾に移住し移民として共に暮らしてきた。与えられた環境というのはいつも不平等で理不尽だ。ただ、もしかしたらcognition(知覚)が環境を一変させるかもしれない。特に今のように自由に国や地域を行き来できず、自宅に監禁状態の時であっても、知覚を捉え直すことはできるかもしれない。思考と想像力だけは自由だ。

明日もきっと雨が降る。水にくすぐられて笑って踊ろう。